Carlos Cleto: Deir Yassim — onde o pesadelo do povo palestino começou

Tempo de leitura: 18 min

“Por qualquer definição, Deir Yassin foi inequivocamente um ataque terrorista. Mas, como isso aconteceu no contexto de ‘construir o Estado Judeu’, foi deliberadamente ignorado no Ocidente. Como existe esmagadora evidência das atrocidades cometidas, bem como a reprovação por líderes judeus, de Ben-Gurion até Buber, e até Albert Einstein, negar é impossível. A alternativa é o silêncio.” (Daniel A. McGowan, em “Remembering Deir Yassin”, Olive Branch Press, New York, 1998, pág. 5)

Por Carlos Cleto*

Minha amiga Manne me telefona horrorizada: os ataques de Israel a Gaza em 18 de março deste ano causaram a morte de mais de 400 pessoas, incluindo 200 crianças [1].

Antes de desligar, diz com amargura, “Nakba só vai acabar quando Israel assassinar o último palestino”.

Manne conhece essa história em primeira mão, porque a família de seu pai foi expulsa de Jaffa, então uma cidade predominantemente palestina, durante a Guerra de 1948.

Jaffa, vista do mar, na década de 1920. Foto: Walid Khalidi, no livro “Before Their Diaspora: A Photographic History Of The Palestinians, 1876-1948”/Institute for Palestine Studies, Washington, 2017

Foi de seu pai, Nagib, que eu ouvi pela primeira vez a palavra al-Nakba, “a Catástrofe”, quando descreveu a fuga de sua família, evadindo-se de Jaffa em um pequeno barco de pesca enquanto as tropas do Irgun [organização paramilitar terrorista que operou durante o Mandato Britânico da Palestina] bombardeavam a população civil:

“Jaffa, assim como os portos de Haifa e Acre, era algo incomum no novo Estado Judeu. Embora restasse apenas uma pequena fração de sua população árabe, judeus e árabes ainda se encontravam diariamente, enquanto ao longo da maior parte do País, os árabes tivessem desaparecido completamente. Não havia mais comerciantes árabes vendendo frutas e vegetais, não havia trabalhadores árabes cultivando os campos, nem havia crianças árabes correndo da escola para casa. O êxodo palestino deixou um vácuo inquietante. Muitos israelenses estavam perplexos com sua velocidade e extensão. As consequências da Nakba deixaram alguns judeus inquietos, pois eles próprios eram refugiados da perseguição nazista. Um soldado escreveu: “É surpreendente, difícil de acreditar. Casas cheias de posses e nenhuma vida. Lojas cheias e nenhum comprador. Propriedades valiosas abandonadas. Nossos soldados vagam pelos becos e não conseguem acreditar no que vêem. Apesar da vitória, há uma sensação de vazio”.” (Adam LeBor, em “City of Oranges – Arabs and Jews in Jaffa”, Bloomsbury, London, 2006, pág. 119-120)

A ofensiva do Irgun foi acompanhada por barragens de fogo de morteiros contra as partes centrais da cidade, criando pânico e espalhando caos. Como resultado, grandes números de cidadãos de Jaffa fugiram pelo porto em barcos a remo e em navios – 4.000 no primeiro dia do ataque. Ainda assim, parece que não houve assassinato em massa em relação ao tamanho da população. Pela manhã do dia 27, um total de 40 pessoas tinham sido mortas e outras 100 feridas (combatentes mortos no front do bairro de Manshiyya civis de Jaffa contados em conjunto), de acordo com as informações do Haganah, que em outras ocasiões, tais como Deir Yassim, tinham aumentado com exagero o número de baixas árabes impostas pelo Irgun.

Isso fez que Ishaq Khurshid, que sofreu aquele ataque, concluísse, em retrospecto, que o canhoneio era destinado “mais a aterrorizar do que a matar”. Também em retrospecto, Menachem Begin, comandante do Irgun, confirmou que o bombardeio de Jaffa foi destinado a desmoralizar a população [árabe].” (Itamar Radai, em “Palestinians in Jerusalem and Jaffa, 1948”, Routledge, Oxford, 2015, pág. 172)

Apoie o VIOMUNDO

Israel começou a Nakba em 1948, aterrorizando a população palestina, para tomar suas terras e casas depois que todos fugissem. E nunca mais cessou:

“Nakba continua até hoje, mesmo para os palestinos israelenses que tiveram negado seu rótulo de identidade nacional como “palestinos” e agora são chamados de ‘árabes israelenses’.

A verdade por detrás da situação atual é talvez melhor ilustrada pela destruição da vila de al-Aragib no Negev por Israel mais de cem vezes em um período de seis anos [2]; a cada vez a vila foi reconstruída pelos seus teimosos habitantes originais, com a ajuda de ativistas árabes e judeus.

Embora a continuidade da Nakba seja escondida em Israel pelas leis e regulamentos aprovados pelo Parlamento Israelense, a Nakba é muito visível em Jerusalém, na Cisjordânia, e em Gaza.

Aquelas terras ocupadas [por Israel] em 1967 são submetidas à lei marcial, enquanto assentamentos [de colonos israelenses] proliferam em todo canto: desde Jerusalém, que está sendo sufocada por assentamentos judeus, até a Cisjordânia, através do vale do Jordão.

Repressão, prisões administrativas, e assassinatos à luz do dia se tornaram práticas diárias institucionalizadas.

Israel, de fato, construiu um vasto sistema de apartheid amparado por estradas para uso exclusivo dos colonos [israelenses], que contornam cidades palestinas, o muro de de separação que rasga e confisca cidades e vilas palestinas, e os muitos pontos de bloqueio que transformam em um suplício diário o movimento de um para outro Bantustão [3] Palestino

Em nenhum lugar, as consequências da continuação de Nakba são mais evidentes do que em Jerusalém e Hebron, onde os colonos [israelenses] plantam suas comunidades em meio às terras palestinas, fechando estradas e transformando atividades simples em um pesadelo diário.

Essas conseqüências atingiram o auge da desumanidade transformando Gaza na maior prisão a céu aberto do mundo.” (Bashair Bashair & Amos Goldberg, em “The Holocaust and the Nakba – A New Grammar of Trauma and History”, Columbia University Press, New York, 2018, pág. XIV)

Mas a Nakba começou na pequena vila chamada Deir Yassim…

O sofrimento do povo palestino vem de longe, e é um assunto quase desconhecido no Brasil.

Para entender essa tragédia, precisamos voltar ao final do século 19, quando surgiu o movimento sionista criado Theodor Herzl, um judeu austríaco.

Naquela época, a Palestina fazia parte do Império Otomano, também conhecido como Império Turco, um ente político que vinha decaindo e se esfacelando desde o século18.

A proposta de Theodor Herzl, lançada em seu livro “O Estado Judeu” (Der Judenstaat, no título original alemão), era que os judeus fundassem o Estado de Israel, na Palestina.

Sobre os tempos iniciais do movimento sionista, cito o escritor sionista Leon Uris, que assim os descreve em seu livro “Exodus”:

“Das profundezas de sua mente perturbada, Herzl se perguntava qual poderia ser a solução e chegou a uma conclusão – a mesma conclusão que Pinsker havia escrito em seu panfleto sobre autoemancipação. Herzl raciocinou que somente se os judeus se estabelecessem novamente como uma nação, poderiam todos os judeus de todas as terras finalmente existir como homens livres. Eles tinham que ter um porta-voz universal – eles tinham que merecer respeito e dignidade como iguais por meio de um governo reconhecido.

O livro em que ele apresentou essas ideias chama-se “O Estado Judeu”.

(…)

Mas a ideia do Estado Judeu ganhou impulso e se espalhou por uma centena de lugares. A ideia de Herzl não era nova nem única, mas seu impulso dinâmico não iria morrer.

Importante suportes começaram a se reunir em torno dele.

(…)

No ano de 1897, uma convenção de lideranças judaicas de todo o mundo foi convocada na cidade de Basiléia, na Suíça. Era, de fato, um parlamento do judaísmo mundial. Nada assim havia acontecido desde quando o segundo Templo fora destruído.

(…)

A convenção de Basileia convocou o retorno dos judeus à sua antiga pátria histórica, porque apenas através do estabelecimento de um Estado Judeu seria possível a todos os judeus, de todos os lugares, obter a liberdade.

Eles chamaram o movimento de sionismo.

(…)

Enquanto levantes sangrentos contra os judeus estavam crescendo na Rússia, Polônia, România, Áustri e Alemanha, e enquanto o espancamento de judeus renascia na França, a convenção de Basiléia fez sua proclamação histórica:

O OBJETIVO DO SIONISMO É CRIAR UMA PÁTRIA PARA O POVO JUDEU NA PALESTINA PROTEGIDA PELO DIREITO PÚBLICO.

Theodor Herzl escreveu em seu diário: “Em Basiléia, eu estabeleci um Estado judeu. Se eu disser isso em voz alta hoje, o riso universal será a resposta. Talvez em cinco anos, certamente em cinquenta, todos irão reconhecer isso”.

(…)

Vinte e cinco anos contínuos de pogroms na Rússia e na Polônia estavam agora fazendo com que os judeus saíssem da Europe Oriental aos milhares. Por volta da virada do século, cinqüenta mil tinham encontrado seu caminho para a Palestina. Abdul Hamid II [o Sultão do Império Otomano] via esse fluxo de judeus como aliados potenciais dos britânicos, e decretou que judeus vindos da Rússia, Polônia ou Áustria não seriam mais recebidos.

Entretanto, o Império do Sultão estava podre por dentro. Os sionistas tinham um quartel general na Inglaterra e crescendo apoio bancário para sustentá-los. O dinheiro do suborno sionista manteve as portas da Palestina abertas para todos que quisessem entrar. Esta foi a primeira Aliyah do êxodo judaico!” (Leon Uris, em “Exodus”, Doubleday & Co., New York, 1958, págs. 230-233)

Essa descrição, feita por um autor ardentemente sionista, deixa bem claro que o povo palestino foi ignorado desde o início: o Sultão Turco e a burocracia extremamente corrupta do Império Otomano abriram as portas da Palestina para o fluxo de imigração judaica, ignorando por completo os direitos e interesses dos habitantes locais.

Toda a narrativa habitual sobre a criação do Estado de Israel é feita ignorando a existência do povo palestino, como se o território onde Israel veio a ser constituído fosse uma terra vazia e abandonada!

O slogan “uma terra sem povo para um povo sem terra” é a grande mentira sobre Israel.

“A principal estratégia dos sionistas tem sido reverter ao velho mito de “uma terra sem povo para um povo sem terra”. O melhor exemplo é “The Case for Israel” (2003), de Alan Dershowitz.

Esse livro de Dershowitz utiliza uma versão anterior do mito criada por Joan Peters (1984) em seu livro pseudo-histórico “From Time Immemorial: The Origin of the Jewish-Arab Conflict Over Palestine”.

A tese de Peters é simples: a maioria dos refugiados não era nativa da Palestina. Em lugar disso, eles eram trabalhadores árabes imigrantes de países adjacentes que chegaram durante o período de governo britânico para trabalhar nos prósperos empreendimentos judaicos. Quando eclodiu a Guerra de 1948, eles simplesmente retornaram aos seus países de origem.” (Ahmadh Sa’di & Lila abu-Lughod, em “Nakba – Palestine, 1948, And The Claims of Memory”, Columbia University Press, New York, 2007, págs. 304-305).

Mas, na Palestina morava um povo ordeiro e trabalhador, também detentor de uma cultura milenar.

“Desde o século 7, o povo da Palestina tem sido árabe, com uma língua e cultura comuns. Cidades palestinas como Jerusalém eram centros da civilização árabe onde estudiosos, poetas e cientistas se reuniam.

Ao longo dos séculos, muitos Palestinos se tornaram muçulmanos, embora pequenas comunidades de judeus e Cristãos mantiveram suas fés.

O Sultão da Turquia conquistou a Palestina para seu Império Otomano em 1517.

Ao longo dos quatrocentos anos seguintes, os turcos governaram a Palestina como parte de uma divisão administrativa chamada Grande Síria – que viria a se transformar nos países da Palestina, Síria e Líbano no século 20.

Embora a Palestina não fosse uma área geográfica definida com precisão até aquele momento, o povo de Jerusalém, Jaffa, Haifa, Gaza e Nablus e os camponeses nas zonas rurais circundantes usavam o termo “Filastin” (ou Palestina) para descrever sua terra.

Mesmo sob o domínio dos Turcos, e tão longe quanto os moradores conseguiam se lembrar, a terra da Palestina pertencia àqueles que trabalhavam nela.

Os camponeses tinham que pagar pesados impostos sobre a terra, e muitos passavam suas vidas em débito com os comerciantes locais e com os cobradores de impostos.

Secas, gafanhotos, colheitas ruins e exércitos ocupantes infernizavam suas vidas. Mas, enquanto os camponeses trabalhavam nos pomares e campos, enterravam seus mortos na terra e criavam seus filhos para cultivá-la, eles acreditavam que ninguém ousaria tomar suas terras.” (Joy Bonds, Jimmy Emerman, Linda John, Penny Johnson & Paul Rupert, em “Our Roots Are Still Alive – History Of Palestine”, People Press, New York, 1977, págs. 8)

Gaza, no início do século 20. Foto: Walid Khalidi, no livro “Before Their Diaspora: A Photographic History Of The Palestinians, 1876-1948”/Institute for Palestine Studies, Washington, 2017

Por isso, é fundamental desfazer o falso conceito de que a Palestina era uma “terra vazia”:

“Haifa, Safad, Nablus, Tiberíades e Acre eram todas cidades movimentadas com grandes populações de árabes palestinos de uma variedade de grupos sociais.

Mais ao sul, Jenin, Jerusalém, Ramallah, Jaffa, Gaza e Bersheba eram igualmente povoadas, sem mencionar as centenas de vilas e aldeias espalhadas ao longo das colinas e dos vales.

(…)

Quão estranho deveria ser, então, que alguém venha alegar que a Palestina no século 19 era uma terra vazia.

No entanto, esta é a alegação em livros e artigos modernos que buscam justificar a tomada da Palestina com base no fato de que antes da chegada dos judeus, de qualquer modo ninguém vivia lá.

Na verdade, havia centenas de milhares de árabes na Palestina nos séculos 17, 18 e 19, registrados pelos censos otomanos em números cada vez maiores.” (Karl Sabbagh, in “Palestine, History of a Lost Nation”, Grove Press, New York, 2006, págs. 58-59)

Entretanto, o movimento sionista continuou, com sucessivas vagas de imigrantes judeus entrando na Palestina, que eles chamavam de “Aliyah”, ou “ascensão”, em hebraico:

“Em 1881, naquilo que se tornou conhecido como a Primeira Aliyah, o início da criação do Novo Yishuv (sigla, em hebraico, para Estabelecimento Judaico na Terra de Israel), judeus, majoritariamente vindos do Império Russo, começaram a migrar para a Palestina Otomana, como uma alternativa para a migração em massa que então ocorria para os Estados Unidos.

A dicotomia novo-versus-velho iria caracterizar a narrativa sionista, e posteriormente, a narrativa estatal de Israel, como a Primeira Aliyah (1881-1903) sendo vista como o ponto de partida do projeto sionista na Palestina, inaugurando mais cinco grandes Aliyot, levando ao estabelecimento do Estado de Israel.

(…)

Ao mesmo tempo, durante a Primeira Aliyah, bem como durante a Segunda Aliyah (1904–14), os modernos estabelecimentos agrícolas judaicos tornaram-se progressivamente mais visíveis, e, antes da Primeira Guerra Mundial, os imigrantes judeus já haviam estabelecidos quarenta colônias agrícolas, que formavam três blocos principais, concentrados no sul, no centro e no norte da Palestina.” (Louis A. Fishman, em “Jews And Palestinians In The Late Ottoman Era, 1908–1914”, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2019, pág. 42)

Esse autor, Louis Fishman, se refere à narrativa sionista, que, como já dissemos acima, trata a Palestina como uma terra vazia, que os imigrantes judeus vieram colonizar como se ninguém morasse lá!

Jerusalém, por volta de 1900. Foto: Foto: Walid Khalidi, no livro “Before Their Diaspora: A Photographic History Of The Palestinians, 1876-1948”/Institute for Palestine Studies, Washington, 2017

Evidentemente, não era assim, e desde o início, houve conflitos entre os imigrantes judeus e a população palestina autóctone:

“Na verdade, os palestinos tomaram nota da Primeira Aliyah e da ameaça potencial que isso representava para sua própria existência. Isso se manteve verdadeiro não apenas para os Palestinos, mas também para um governo otomano que percebeu as complicações que vieram com uma imigração moderna de judeus para a Palestina.” (Louis A. Fishman, em “Jews And Palestinians In The Late Ottoman Era, 1908–1914”, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2019, pág. 42,)

Sobreveio então a Primeira Guerra Mundial. Após seu fim, a Palestina foi transferida do Império Otomano para o Império Britânico, que consentiu com a continuidade das “Alyot” (plural de “Aliyah”) judaicas.

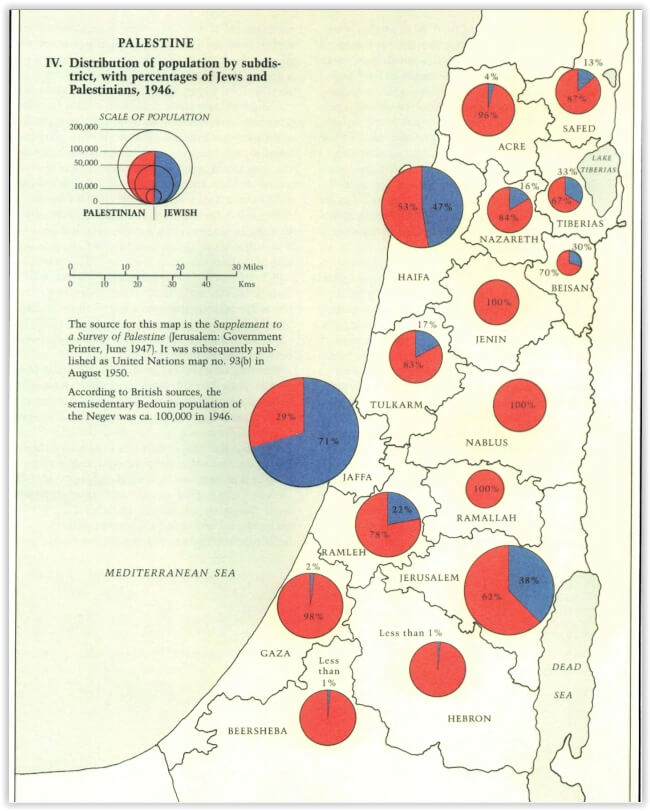

Entretanto, embora os imigrantes judeus continuassem a imigrar para a Palestina após a Primeira Guerra Mundial, um FATO FUNDAMENTAL é que a população palestina continuou sendo numericamente muito maior do que a população judaica, como mostra o mapa abaixo, de 1946.

Distribuição da população por subdistrito, com percentagens de judeus e palestinos em 1946, extraído de Walid Khalidi, em“Before Their Diaspora: A Photographic History Of The Palestinians, 1876-1948”, Institute for Palestine Studies, Washington, 2017, pág. 239)

Esse mapa demonstra que, dentre os dezesseis subdistritos em que estava dividida a Palestina, a população judaica era apenas majoritária no subdistrito de Jaffa (onde os judeus haviam construído Tel Aviv), e apenas era superior a um quarto nos subdistritos de Jerusalém (38%), Haifa (47%), Beisan (30%) e Tiberias (33%).

Ou seja: a larga maioria da população era palestina!

A essa altura, a situação já evoluíra para uma guerra civil entre judeus e palestinos, que excedeu as medidas de controle do Império Britânico:

“Em 29 de outubro de 1947, o Reino Unido declarou que iria deixar a Palestina dentro de seis meses se não fosse obtido um acordo aceitável tanto para sionistas quanto para palestinos. O Reino Unido estava saindo do caminho.” (Walid Khalidi, em “Before Their Diaspora: A Photographic History Of The Palestinians, 1876-1948”, Institute for Palestine Studies, Washington, 2017, pág. 239)

Depois que os terroristas de fé judaica explodiram a sede do Alto Comando Britânico no Hotel King David em Jerusalém, os ingleses desistiram de tentar conter os sionistas, e entregaram o problema à ONU.

Ruínas do Hotel King David após o ataque terrorista. Foto: Foto: Walid Khalidi, no livro “Before Their Diaspora: A Photographic History Of The Palestinians, 1876-1948”/Institute for Palestine Studies, Washington, 2017

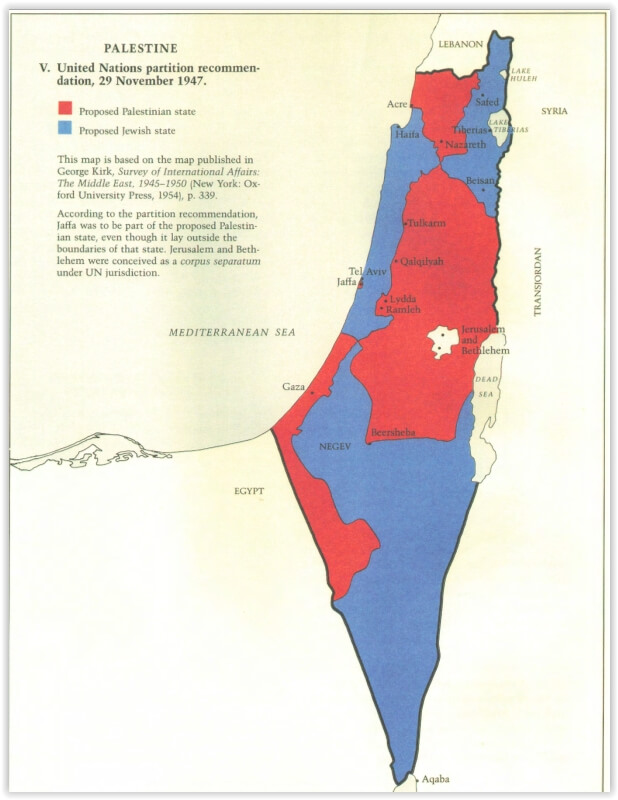

A ONU constituiu uma comissão para estudar o problema, a UNSCOP (sigla de “United Nations Special Committee on Palestine”), que acabou recomendando que a Palestina fosse partilhada em dois Estados: um Estado Judeu e um Estado Palestino.

Palestina: Recomendação da partilha das Nações Unidas, em 29 de novembro de 1947. Ilustração: Walid Khalidi, em“Before Their Diaspora: A Photographic History Of The Palestinians, 1876-1948”, Institute for Palestine Studies, Washington, 2017, pág. 239

Só que essa proposta de partilha da Palestina em dois Estados sofria de um problema demográfico gravíssimo: era possível criar um Estado Palestino em que o povo palestino representasse quase totalidade da população; mas o Estado Judaico deveria acolher um percentual enorme de palestinos !

Basta comparar os dois mapas acima. Nas áreas vermelhas, destinadas ao Estado Palestino, a população palestina se aproximava de 100%, enquanto que nas áreas azuis, destinadas ao Estado Judeu, o percentual de maioria judaica era pequeno:

“A proposta de partilha seguiu para discussão na Assembléia Geral das Nações Unidas. Dois Estados eram propostos: um Estado Judeu em uma área habitada por 498.000 judeus e 497.000 árabes (incluindo 90.000 beduínos); e um Estado Árabe com 725.000 habitantes árabes e 10.000 judeus. Devido à sua complexa situação religiosa e cultural, Jerusalém seria colocada sob tutela internacional, controlada pela ONU.

Na área que seria entregue ao controle judeu, apenas cerca de 6 por cento dos judeus possuía a terra. Parecia que eles estavam fazendo um grande negócio, mas David Ben-Gurion, o líder sionista, não estava satisfeito: incluindo os judeus de Jerusalém, a população total do Estado Judeu no momento de sua criação, iria ser de cerca de um milhão, incluindo quase 40 por cento de não-judeus. Tal composição populacional não assegurava uma base estável para um Estado Judeu.

Esse fato demográfico deve ser entendido em toda sua clareza e gravidade.

Com tal composição populacional, não poderia nem mesmo existir certeza absoluta de que o controle iria permanecer nas mãos da maioria judaica… Não há como existir um Estado Judeu estável e forte enquanto ele tiver uma maioria judaica de 60 por cento.

Mais uma vez, os objetivos dos sionistas foram esclarecidos. De um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, a Palestina teria que se tornar um Estado inteiramente judeu.” (Karl Sabbagh, em“Palestine, History of a Lost Nation”, Grove Press, New York, 2006, pág. 188)

É dessa situação demográfica que vai surgir a limpeza étnica que Israel vem promovendo desde 1948.

O historiador Israelense Ilan Pappe explica:

“É evidente que ao aceitar a Resolução de Partilha, a ONU ignorou completamente a composição étnica da população do país. Se a ONU tivesse decidido fazer com que o território ocupado pelos judeus na Palestina correspondesse ao tamanho de seu futuro Estado, eles não iriam ter direito a mais do que dez por cento da terra. Mas a ONU aceitou as alegações nacionalistas que o movimento sionista estava fazendo para a Palestina, e, mais ainda, buscou compensar os judeus pelo Holocausto nazista na Europa.

Como resultado, o movimento sionista “ganhou” um Estado que se estendia por mais de metade do país.

(…)

A injustiça era tão chocante na época quanto parece agora, e ainda assim foi pouco comentada naquele tempo por qualquer dos principais jornais do Ocidente cobrindo a Palestina: os judeus, que eram donos de menos de seis por cento do total da terra da Palestina e constituíam não mais do que um terço da população, ganhavam mais da metade do total do território. Dentro das fronteiras do seu Estado proposto pela ONU, eles detinham propriedade de apenas onze por cento da terra, e eram minoria em cada um dos distritos.

No Negev – reconhecidamente uma terra árida mas ainda com um considerável população rural e beduína, que constituía uma parcela relevante do Estado Judeu – eles constituíam um por cento da população total” (Ilan Pappe, em “The Ethnic Cleansing Of Palestine”, Oneworld Publications, Oxford, 2006, págs. 51 e 54)

Em outras palavras, a solução para o “problema demográfico” era muito simples: basta expulsar o povo palestino de seus lares:

“A guerra de 1948 que levou à criação do Estado de Israel também resultou na devastação da sociedade palestina.

Ao menos 80 por cento dos palestinos que viviam na parte maior da Palestina sobre a qual Israel foi estabelecido – mais que 77 por cento território palestino -tornaram-se refugiados.

Seu destino passou a depender das decisões dos políticos dos países para os quais eles fugiram ou dos burocratas das agências internacionais

A minoria dos palestinos – alguma coisa entre 60.000 e 156.000, dependendo das fontes – que ficaram para trás – tornaram-se cidadãos nominal do Estado judeu novamente estabelecido, sujeitos a um sistema separado de administração militar por um governo que também confiscou o grosso de suas terras.

Os palestinos na Cisjordânia, fossem refugiados de outras partes da Palestina ou nativos dessa área, caíram sob o regime repressor dos hashemitas, governantes da Jordânia, enquanto aqueles residindo na Faixa de Gaza, fronteiriça com o Egito, ficaram sob a descuidada administração egípcia.

Então, em 1967, Israel colocou ambas essas regiões sob ocupação militar” (Ahmadh Sa’di & Lila abu-Lughod, em “Nakba – Palestine, 1948, And The Claims of Memory”, Columbia University Press, New York, 2007, pág. 3)

Foi daí que surgiu o Massacre de Deir Yassim, deliberadamente realizado para espalhar o terror entre a população palestina e a fazer abandonar suas casas, suas propriedades, e fugir com a roupa do corpo.

Embora al-Nakba tenha começado antes de Deir Yassim, esse massacre é que melhor simboliza a política israelense de expulsão dos palestinos.

”Em 9 de abril de 1948, forças judaicas ocuparam o vilarejo de Deir Yassim. Isso fica em uma colina a oeste de Jerusalém, oitocentos metros acima do nível do mar e próximo da vizinhança judaica de Givat Shaul.

(…)

Enquanto irrompiam para dentro do vilarejo, os soldados pulverizaram as casas com fogo de metralhadoras, matando muitos dos habitantes. Os restantes moradores da vila foram então reunidos em um local e assassinados a sangue frio, seus corpos foram profanados, enquanto várias mulheres foram estupradas e depois mortas.” (Ilan Pappe, em “The Ethnic Cleansing Of Palestine”, Oneworld Publications, Oxford, 2006, pág. 109)

“Eles [os israelenses] começaram a operação de limpeza indo de casa em casa, primeiro espalhando balas, depois lançando granadas.

Importava pouco quem estivesse nas casas. Homens, mulheres e crianças foram postos fora de outras casas, alinhados contra o muro, e fuzilados.

A selvageria aumentava a cada morte dos habitantes do vilarejo.

Haleem Eid viu sua irmã Sahliya receber um tiro no pescoço. Sahliya estava no nono mês de gravidez. O assassino abriu a barriga da mulher morta com uma faca de açougueiro.

Outra mulher, Aiecha Radwas, foi baleada enquanto tentava salvar seu bebê.

Mohammed Jaber, que estava em casa porque sua escola tinha fechado mais cedo, assistir aquelas cenas aconteceram escondido em baixo de sua cama. Ele viu ‘os judeus invadirem, colocarem todo mundo para fora, colocá-los contra o muro e fuzilá-los. Uma das mulheres estava carregando um bebê de três meses’.

Vinte e cinco homens foram colocados para fora de suas casas, embarcados em um caminhão e exibidos nas ruas dos quarteirões de Mahneh Yehude e Zikhron Yosef em Jerusalém, como em um triunfo romano. Então, eles foram levados para uma pedreira em Givat Shaul e fuzilados a sangue frio.

Mulheres e crianças foram embarcadas a força em um caminhão, exibidas em Jerusalém, e libertadas no portão de Mandelbaum”. (Sheila Cassidy, em “Remembering Deir Yassin”, Olive Branch Press, New York, 1998, pág. 48)

Todo esse horror tinha uma finalidade política: aterrorizar os palestinos e os expulsar de suas terras e de suas casas:

“Bem cedo na manhã da sexta-feira, 9 de abril de 1948, 130 do Irgun e o do grupo Stern atacaram Deir Yassim, um vilarejo com cerca de 750 moradores palestinos. Isso ocorreu várias semanas antes do final do Mandato Britânico na Palestina. O vilarejo ficava fora da área designada pela ONU para o Estado Judeu; e tinha uma reputação pacífica.

Mas ficava situado em terreno elevado na passagem entre Tel Aviv e Jerusalém. Ao fim do dia, mais de cem palestinos, crianças, mulheres e homens, estavam mortos.

Isso foi um massacre, e os participantes sabiam disso.

Os líderes do principal exército sionista, a Haganah, se distanciaram de sua participação periférica no ataque e divulgaram um comunicado denunciando os dissidentes do Irgun e do grupo Stern, exatamente como eles tinham feito após o atentado ao Hotel King David em julho de 1946. Eles admitiram que o massacre “desgraçava a causa dos combatentes judeus e desonrava as forças armadas judaicas e a bandeira judaica”. Eles procuraram esconder o fato que suas tropas do Palmach [tropa de choque da Haganah] tinham reforçado o ataque terrorista, muito embora não tenham participado do massacre e do saque que aconteceram subsequentemente.

David Ben Gurion até mesmo enviou um pedido de desculpas ao rei Abdullah, líder da Transjordânia.

Mas, de acordo com Menachem Begin, o líder do Irgun naquela época (embora ele não tenha estado em Deir Yassim), esse ato horrível serviu bem ao futuro Estado de Israel.

Em seu livro “A Revolta”, Begin afirmou que: “Árabes por todo o país, induzidos a acreditar em histórias selvagens de ‘carnificina do Irgun’, foram tomados por um pânico sem limites e começaram a fugir para salvar suas vidas. Essa fuga em massa logo se transformou em uma debandada enlouquecida e incontrolável. A significação política e econômica desses acontecimentos dificilmente pode ser superestimada”‘ (Daniel A. McGowan, em “Remembering Deir Yassin”, Olive Branch Press, New York, 1998, pág. 3)

O próprio Menachem Begin, depois primeiro-ministro de Israel (1977-1983) conta:

“O pânico tomou conta dos árabes de Eretz Israel. A vila de Kolonia, que até então tinha repelido todos os ataques da Haganah, foi evacuada durante a noite e caiu sem mais lutas. Beit-Iksa também foi evacuada. Esses dois lugares tinham vista para a estrada principal; e sua queda, juntamente com a captura de Kastel pela Haganah, tornou possível manter aberta a estrada para Jerusalém. No resto do país, também, os árabes começaram a fugir aterrorizados, mesmo antes de entrarem em confronto com as forças judaicas.

(…)

A lenda de Deir Yassin nos ajudou em particular na salvação de Tiberíades e na conquista de Haifa.” (Menachem Begin, em “The Revolt”, Dell Publishing, New York, 1978, pág. 144)

Com um início como esse, não causa surpresa o que está acontecendo atualmente em Gaza; o plano era expulsar os palestinos de seu País. Esse plano vem sendo posto em prática por Israel desde 1948:

“Durante as quase sete décadas entre o início da década de 1880 e 1948, o período coberto neste livro, os palestinos estavam no alvo de um movimento político de origem européia, o sionismo, que os confrontou com a ameaça mais mortífera, excluída apenas a eliminação física, a que um povo pode ser submetido – a denegação de seu direito de nascença em sua terra ancestral, Palestina.

Nem tampouco essa ameaça permaneceu hipotética: 1948, o ano da catástrofe, como os palestinos chamam a isso, testemunhou o longamente temido e inevitável clímax da colonização sionista desde os anos 1880s com seus fenômenos geminados do estabelecimento de Israel pela força das armas na maior parte da Palestina, e a expulsão dos habitantes palestinos de uma dúzia de cidades, e de cerca de quatrocentas vilas cujos locais arruinados se tornaram parte do novo Estado Judeu.

Nesse processo, pelo menos dez mil palestinos foram mortos e três vezes esse número ficou ferido; 60 por cento da população palestina naquele tempo, cerca de 700.000 pessoas, foram tornadas sem lar. Os palestinos podem não ter sido aniquilados em 1948, mas eles foram desapossados de seu País.” (Walid Khalidi, em “Before Their Diaspora: A Photographic History Of The Palestinians, 1876-1948”, Institute for Palestine Studies, Washington, 2017, pág. 13)

A tragédia é atual.

Mas nada é por acaso, a limpeza étnica e a destruição do povo palestino começaram em Deir Yassim.

*Carlos Cleto é advogado.

NOTAS

[1] https://www.aljazeera.com/news/2025/3/18/children-a-doctor-here-are-some-of-the-people-israel-

killed-in-gaza

[2] Sobre al-Aragib, https://www.middleeastmonitor.com/20230403-israel-demolishes-palestine-village-of-al-araqeeb-for-215th-time/

[3] Os “Bantustan” (= Terra dos Bantus) eram supostos “países independentes” que o Regime Racista da África do Sul criou durante a época do Apartheid. A intenção era negar à maioria negra da população a cidadania sul-africana, vez que os negros passariam a ser cidadãos de seu respectivo Bantustan. O autor usa essa expressão para se referir aos enclaves palestinos na Cisjordânia, supostamente “autônomos” sob a Autoridade Nacional Palestina.

Comentários

Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!