Tomás Amaral: A agenda neocon via revoluções coloridas e guerras por procuração

Tempo de leitura: 15 min

Série ”A queda da Síria, uma vitória tática dos sionistas e dos neocons”

Artigo 2: A agenda neocon por meio de revoluções coloridas e guerras por procuração

Por Tomás Amaral*, especial para o Viomundo

A ala dos neoconservadores, ou neocons, se instalou na política estadunidense a partir dos anos 1970, e chegou à presidência com o governo Ronald Reagan, na década de 1980.

Em 2001, os estrategistas neocons comandaram a política externa do governo Bush, dando início às chamadas “guerras do petróleo”, estabelecendo como alvos governos árabes soberanos que também rivalizavam com Israel na geopolítica do Oriente Médio e norte africano.

Em 2009, Barack Obama foi eleito presidente dos EUA e acomodou em seu governo novos nomes das facções de sempre: sionistas, neocons e neoliberais.

A secretária de Estado, Hillary Clinton, conquistou protagonismo na coordenação da política externa.

Apesar de não integrar a corrente tradicional dos neoconservadores, ela assimilou o essencial da agenda neocon na política externa e adotou-a na prática.

O influente neocon Richard Perle, considerado o arquiteto da guerra no Iraque, previu que Hillary Clinton daria continuidade às abordagens que marcaram o segundo mandato de George W. Bush na presidência dos EUA, quando perseguia objetivos como sanções mais rigorosas ao Irã.

Em matéria publicada em dezembro de 2008, pela CBS News, após a vitória de Obama, ele disse: “Estou aliviado. Não vai haver tantas mudanças como fomos levados a acreditar”.

Apoie o VIOMUNDO

A política externa de Obama e Clinton, basicamente, dá continuidade ao plano neocon de derrubar governos no mundo árabe e se apoderar do gás e do petróleo desses países.

No entanto, em vez de repetir a estratégia de apresentar uma mentira difundida pela mídia capitalista mundial e instrumentalizar o Conselho de Segurança da ONU para permitir uma intervenção militar no país-alvo — estratégia que o próprio governo Bush não conseguiu repetir no caso do Irã, por sua credibilidade já ter sido desgastada quando se provou que não havia armas de destruição em massa no Iraque —, a administração Obama investiu em revoluções coloridas e guerras por procuração.

O presidente dos EUA, Barak Obama, e a Secretária de Estado do seu governo, Hillary Clinton. Foto: Wikimedia Commons

Na era Obama, inúmeras revoluções coloridas eclodiram na Ásia, África e América Latina. As agências de inteligência, think thanks e ONGs estadunidenses planejavam e financiavam revoltas populares, até que essas se tornassem embriões de guerra civil.

Uma vez incitado o caos na sociedade civil, os Estados Unidos usariam-no como pretexto para aprovar na ONU uma intervenção militar ou apenas coordenariam, de fora do terreno, a ação de grupos mercenários que fariam o trabalho por eles.

Ou seja, a política externa do governo Obama retomou o objetivo de Bush e Cheney de derrubada de governos, no contexto das guerras do petróleo, porém sob a estratégia de revoluções coloridas.

Em 2011, teve início o fenômeno conhecido como Primavera Árabe. A mídia capitalista mundial noticiou cada uma das revoluções coloridas no mundo árabe com grande entusiasmo e o enfoque de que se tratavam de manifestações populares espontâneas contra a tirania de governos despóticos.

Hoje, sabemos que a maior parte das manifestações populares que eclodiram nos países-alvos dos Estados Unidos não foram exatamente espontâneas; e conhecemos bem os detalhes da fórmula aplicada pela CIA, Departamento de Estado e ONGs que atuaram na derrubada dos governos desses países.

A primeira revolução colorida da chamada Primavera Árabe eclodiu na Tunísia, no final de 2010, e derrubou o presidente Zine El Abidine Ben Ali, no dia 14 de janeiro de 2011. Entre os fatores que geraram a insatisfação popular com o governo de Ben Ali, estavam o seu autoritarismo e a crise econômica, como reflexo da crise financeira mundial desencadeada em 2008 pela quebra do banco Lehman Brothers.

Um ambulante desempregado, após ter sua mercadoria confiscada pela polícia, ateou fogo em seu próprio corpo. O seu suicídio em protesto foi a faísca da revolta popular contra o governo tunisiano.

Houve na revolução colorida na Tunísia, e mesmo nas insurreições nos outros países que compõem a Primavera Árabe, um ingrediente de espontaneidade, mas que foi canalizado para a direção desejada pelo Departamento de Estado estadunidense.

Uma das principais características das revoluções coloridas é disfarçar a sua estratégia geopolítica e o dirigismo dos Estados Unidos sob uma aparência de espontaneidade popular. Os civis vão às ruas pensando que o fazem guiados pela sua própria consciência, mas estão seguindo um roteiro previamente planejado pelos estrategistas do governo estadunidense.

O sucesso de uma revolução colorida é quando ela consegue canalizar um sentimento legítimo na população para o roteiro planejado em Washington.

As ONGs estadunidenses ligadas à CIA e ao Departamento de Estado são os atores principais para preparar as revoluções coloridas, financiando grupos de oposição, forjando lideranças e construindo pautas de protesto.

Entre as principais ONGs que atuaram em praticamente todas as revoluções coloridas financiadas por Washington, estão: Albert Einstein Institute, dirigida pelo grande teórico das revoluções coloridas Gene Sharp; Open Society Institute, do bilionário George Soros; Freedom House; Internacional Republican Institute (IRI); National Democratic Institute (NDI); National Endowment for Democracy (NED); e U.S. Agency for International Development (USAID).

A NED e a USAID são literalmente uma extensão da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), desde a fundação de ambas.

Algumas dessas ONGs, como por exemplo a Freedom House, vinham trabalhando com a oposição tunisiana ao governo de Ben Ali desde pelo menos 2008.

Depois de estabelecer conexões e preparar o cenário, as entidades estadunidenses precisam de uma faísca para porem em marcha o seu plano.

Vendo uma revolta popular eclodir de maneira espontânea na Tunísia, as ONGs estadunidenses colocaram fermento na massa e Washington aproveitou a oportunidade, dando o suporte financeiro, político, midiático e logístico para conduzir a situação a um câmbio de regime e estabelecer um novo governo alinhado aos seus interesses.

Protestos em Tunis, na Tunísia, entre dezembro de 2010 e janeiro de 2011. Foto: Wikimedia Commons

Desconhecendo a mão do Tio Sam nas revoltas vistas em países vizinhos, os jovens árabes se inspiraram na propaganda revolucionária difundida pela mídia e se apressaram em criar as condições para levantes em seus próprios países, estendendo assim a onda de revoltas populares a boa parte do mundo árabe.

O segundo país atingindo pela Primavera Árabe foi o Egito. Há registros de encontros da secretária de Estado, Hillary Clinton, com as lideranças dos protestos populares no Egito desde 2009. E as mesmas ONGs, presentes nos outros países onde ocorreram as revoluções coloridas, estiveram ativas no Egito preparando o cenário para a rebelião que eclodiu no final de 2010.

Após tentar conter a onda de protestos reprimindo violentamente as manifestações, o presidente egípcio, Hosni Mubarak, pressionado, assinou sua renúncia em fevereiro de 2011.

Em 8 de fevereiro de 2011, mais de 1 milhão de pessoas na Praça Tahrir, no Cairo, exigem a derrubada do presidente Hosni Mubarak, que estava no poder há 30 anos. A Praça Tahrir foi o epicentro da revolução colorida egípcia. Foto: Wikimedia Commons

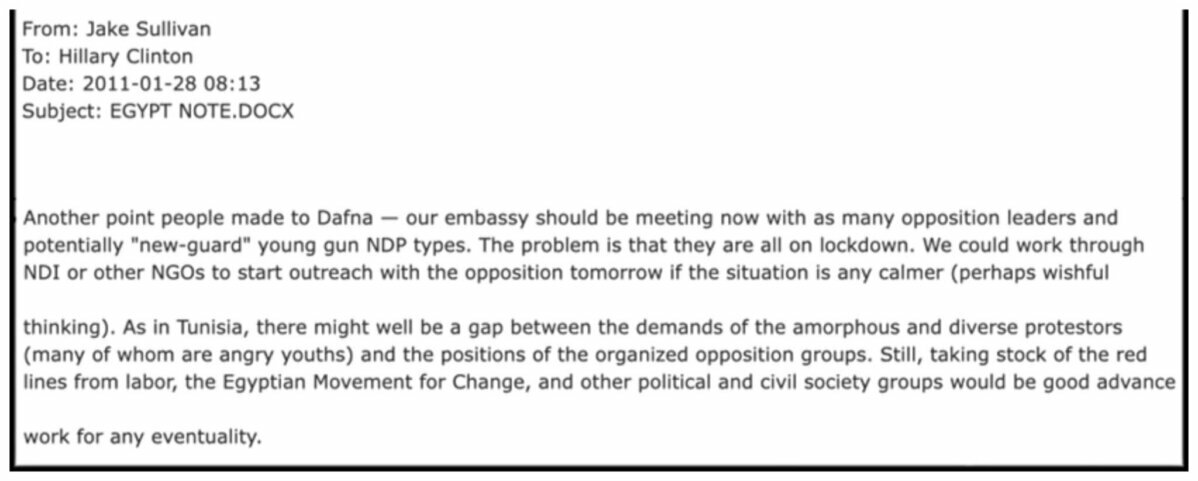

Uma troca de e-mails, vazada pelo Wikileaks, entre Hillary Clinton e o seu vice-chefe de gabinete, Jake Sullivan – que, depois, foi o Conselheiro de Segurança Nacional na administração Biden, de 2021 a 2025 –, comprova a coordenação dos protestos na Tunísia e no Egito pelo governo dos Estados Unidos.

O e-mail (aqui) enviado em 28 de janeiro de 2011 por Sullivan a Clinton (imagem abaixo) diz (em tradução livre para o português):

“Outro argumento que eles apresentaram à Dafna [Dafna H. Rand (aqui) era então uma funcionária do Conselho de Segurança Nacional, órgão que planeja estratégias e promove ações de política externa]: nossa embaixada deveria reunir-se agora com o maior número possível de líderes da oposição e jovens potencialmente da “nova corrente” do NDP [o partido egípcio National Democratic Party]. O problema é que estão todos isolados. Poderíamos trabalhar por meio do NDI [a ONG do Partido Democrata “National Democratic Intitute”] ou outras ONGs para começarmos a mobilização amanhã com a oposição, se a situação estiver mais calma (…).

Assim como na Tunísia, pode muito bem haver uma lacuna entre as exigências dos manifestantes desorganizados e diversos (muitos dos quais são jovens revoltados) e as posições dos grupos organizados de oposição. Ainda assim, levando em conta as linhas vermelhas do trabalho, o Egyptian Movement for Change [Movimento Egípcio para a Mudança] e outros grupos políticos da sociedade civil representariam um bom avanço no trabalho para qualquer eventualidade.”

Além de Egito e Tunísia, a onda de protestos chegou a outros países árabes: Síria, Líbia, Iêmen, Omã, Bahrein, Arábia Saudita, Jordânia, Irã, Argélia, Marrocos e Sudão.

Entre os países atingidos pelas insurreições da Primavera Árabe, estão quatro que fazem parte da lista, mencionada pelo General Clark, em 2003, de sete governos árabes tornados alvos da estratégia de regime change: Síria, Líbia, Sudão e Irã. Destes, o único governo que resiste até hoje aos assédios imperialistas é o do Irã.

O Sudão e a Síria resistiram às revoltas de 2011, mas viram guerras civis iniciadas em seus territórios que acabaram derrubando os seus governos anos depois. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, foi deposto em 2019 e o presidente sírio, Bassar al-Assad, em 2024.

Em 2011, em decorrência dos protestos em seu país, o presidente do Iêmen, Abdullah Saleh, renunciou. E o primeiro ministro de Marrocos, Abbas El Fassi, antecipou as eleições, que o tiraram do cargo, para acalmar as tensões populares no país.

Paralelamente, na Somália, também um dos sete países da lista citada pelo General Clark, o presidente Abdullahi Yusuf Ahmed enfrentava uma guerra civil crônica, vinda de muitos anos, na qual a CIA também trabalhava com grupos armados de oposição. Depois de muitos distúrbios sociais e pressões políticas, Abdullahi Yusuf Ahmed renunciou em 2012.

Em 20 de novembro de 2012, o então presidente dos EUA, Barack Obama, conversa com a secretária de Estado, Hillary Clinton, e o seu vice-chefe de gabinete, Jake Sullivan, enquanto participam da cúpula EUA-ASEAN em Phnom Penh, Camboja. Foto: Wikimedia Commons.

Quase todos os presidentes que renunciaram ou foram depostos dos cargos em consequência da Primavera Árabe, posteriormente, seriam condenados na justiça a longos anos de prisão.

Nesse aspecto, as revoluções coloridas da Primavera Árabe também precederam a utilização do lawfare pela geopolítica estadunidense na América Latina. Foram vítimas de lawfare, por exemplo, os ex-presidentes Lula, do Brasil; Cristina Kirchner, da Argentina; e Rafael Correa, do Equador.

O senador John McCain, embora do Partido Republicano – adversário, em tese, de Obama –, esteve presente em diversos países da Primavera Árabe, representando o governo dos Estados Unidos e se reunindo com opositores dos regimes locais; o que, por si só, o aponta como um dos principais articuladores das Revoluções Coloridas planejadas em Washington.

O jornalista francês, Thierry Meyssan, documenta o seu papel de coordenador nas insurreições na Líbia, na Síria e no Líbano, viajando a estes países e reunindo-se com os líderes opositores, entre fevereiro e maio de 2011.

O analista relata que teve acesso a um relatório de serviços de inteligência que registra que a OTAN organizou, no Cairo, no dia 4 de fevereiro de 2011 – há uma semana da renúncia do então presidente egípcio, Hosni Mubarak –, uma reunião, presidida por John McCain, que visava expandir a Primavera Árabe para a Líbia e a Síria.

Em 2013, o senador dos EUA, John McCain, com membros da oposição síria, que atuavam para derrubar Assad. Foto: Wikimedia Commons

O caso da Líbia merece destaque porque, além da questão do petróleo, o presidente Muammar Gaddafi representou um desafio existencial aos planos de hegemonia global dos Estados Unidos.

Ao lado do presidente russo, Vladmir Putin, e do venezuelano, Hugo Chávez, Gaddafi foi um dos principais visionários e protagonistas da construção de um mundo multipolar: uma nova ordem que soterrasse a unipolaridade imperialista.

Gaddafi desafiou diretamente os dois pilares do império estadunidense: a hegemonia militar e a hegemonia do dólar. O presidente líbio propôs um bloco militar pan-africano que defendesse a soberania de seus países associados e uma moeda africana que substituísse o dólar nas transações regionais.

Hugo Chávez durante visita a Trípoli em 2010, quando foi recebido pelo presidente da Líbia, Muammar Gaddafi. Foto: EPA/Al Jazeera

Assim como Chávez, o líder líbio, prematuramente, deu início à construção de mecanismos políticos e econômicos que, apenas uma ou duas décadas depois, se consolidariam como uma realidade global, com a expansão do BRICS e a deflagração do confronto entre a Rússia e a OTAN na Ucrânia.

Chávez e Gaddafi desafiaram o império em um momento em que as condições materiais existentes eram pouco propícias para tal enfrentamento.

A revolução colorida da Primavera Árabe na Líbia evoluiu para uma guerra por procuração, usando grupos armados de mercenários, e depois para uma guerra convencional, diante da qual, repetindo o trâmite diplomático da guerra do Iraque, o governo Obama obteve aprovação no Conselho de Segurança da ONU para intervir militarmente, com o objetivo de estabelecer uma zona de exclusão aérea e proteger civis de ataques supostamente realizados pelas forças armadas de Gaddafi.

A resolução do Conselho de Segurança não previa a autorização para o envio de armas a grupos de oposição.

No entanto, a agência britânica de notícias Reuters, por exemplo, trouxe a público, em matéria (aqui) de 1 de agosto de 2012, a informação de que Obama assinou secretamente a autorização para uma operação encoberta de fornecimento de armas a grupos jihadistas de oposição a Gaddafi.

Em um e-mail (aqui) vazado pelo Wikileaks, ainda em fevereiro de 2012, Jake Sullivan diz a Hillary Clinton: “AQ [Al-Qaeda] está do nosso lado na Síria. Caso contrário, a situação teria basicamente saído dos trilhos (…)”.

Após fomentar o caos na sociedade líbia, Obama declarava na TV: “Muammar Gaddafi perdeu a legitimidade para governar a Líbia e ele deve sair!”.

Assim como o Iraque, a Líbia foi destruída e saqueada. Ouro, petróleo e dólares líbios foram confiscados pelo governo estadunidense. Centenas de milhares de civis foram mortos em decorrência da guerra. O caos foi semeado na sociedade civil, que, até hoje, não se recuperou dos danos econômicos, sociais e humanitários.

Em 2012, Gaddafi, assim como Saddam Hussein, foi capturado por milícias de oposição, brutalmente torturado e assassinado.

Líbia após a destruição causada pela intervenção dos EUA e a guerra civil provocada. Foto: Unicef

No dia 24 de julho de 2012, Hillary Clinton encaminhou a Jake Sullivan um e-mail (aqui) que recebeu de Sidney Blumenthal – que foi conselheiro do presidente Bill Clinton, seu marido, e trabalhava na ocasião para a Fundação Clinton, dirigida pelo casal. No e-mail, Blumenthal repassa informações confidenciais obtidas de altos funcionários de inteligência:

“Uma fonte específica afirma que os serviços de inteligência britânicos e franceses acreditam que a sua contraparte israelita está convencida de que existe um lado positivo na guerra civil na Síria; se o regime de Assad for derrubado, o Irã perderá o seu único aliado no Oriente Médio e ficará isolado. Ao mesmo tempo, a queda do governo de Assad poderia muito bem desencadear uma guerra sectária entre os xiitas e a maioria sunita da região, enredando o Irã, o que, na opinião dos comandantes israelitas, não seria algo ruim para Israel e os seus aliados ocidentais. Na opinião desta fonte, tal cenário distrairia e poderia desviar o Irã das suas atividades nucleares durante um período bastante longo. Além disso, alguns analistas seniores dos serviços secretos israelitas acreditam que esta evolução dos acontecimentos poderá até mesmo ser um fator de uma eventual queda do atual governo do Irã.”

O conteúdo desse informe reforça a estratégia descrita no documento A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm, que Netanyahu encomendou a um grupo de trabalho neocon, em 1996.

O plano era desestabilizar e derrubar o governo de Bassar al-Assad, na Síria, para eliminar um regime vizinho hostil a Israel; cortar o fluxo de abastecimento militar do Hezbolah, no Líbano, e das guerrilhas palestinas; e abrir caminho para um cerco ao Irã.

Além da Primavera Árabe, a administração Obama promoveu guerras híbridas e revoluções coloridas em quase toda a América do Sul, atacando os governos de Argentina, Bolívia, Venezuela, Equador, e logrando a derrubada do governo paraguaio, em 2012, e do brasileiro, em 2016.

A administração Obama inaugurou sua série de golpes de estado, começando pela América Central antes de descer para a América do Sul, derrubando, em 2009, o governo de Manuel Zelaya, em Honduras.

Fernando Lugo, no Paraguai, foi derrubado por um golpe parlamentar, que combinou lawfare, pressão midiática e conspiração política; as mesmas características do golpe que seria consolidado no Brasil, quatro anos depois.

A guerra híbrida que culminou na deposição do governo de Dilma Rousseff, em 2016, teve o seu auge em 2013, com manifestações de rua volumosas nas grandes capitais, organizadas em torno de pautas difusas, como: diminuição do preço da passagem de ônibus, fim da corrupção e “não vai ter copa”, em protesto ao cumprimento do governo das exigências da FIFA para realizar a Copa do Mundo no Brasil.

Simultaneamente às agitações populares brasileiras, em 2013, aconteciam as guarimbas (protestos violentos organizados por líderes da oposição ligados às ONGs estadunidenses) nas ruas de Caracas, na Venezuela; uma revolução colorida na Turquia, que por pouco não logrou derrubar o presidente Erdogan; e as agitações na Praça de Maidan, em Kiev, com a participação de grupos mercenários armados, que culminaram no golpe de estado na Ucrânia, em 2014.

A atual guerra na Ucrânia, da OTAN contra a Rússia, teve início na revolução colorida de 2013 e 2014. Embora a política anti-russa dos Estados Unidos venha de muitas administrações anteriores e é uma continuidade de uma política europeia, vinda de séculos atrás.

A estratégia neocon de expandir a OTAN até a fronteira da Rússia, cercá-la de bases militares com armas nucleares e promover conflitos armados dentro e fora do território russo, visando à desestabilização e troca de governo, vem desde a década de 1990, e é uma atualização da doutrina brzezinskiana, do fim da década de 1970, de desestabilização dos Bálcãs, no leste europeu, para conter a União Soviética.

Esta, por sua vez, se baseia nas doutrinas de Guerra Fria de Kissinger e, antes dele, George Kennan. Mas toda a política antissoviética ou anti-russa dos Estados Unidos foi herdada das doutrinas anti-russas dos impérios europeus, como o britânico, o francês e o austro-húngaro.

A guerra na Síria, iniciada em 2011, e a guerra na Ucrânia, em 2014 – mas elevada a um novo patamar em fevereiro de 2022 –, estão profundamente conectadas. Podemos dizer que a guerra na Ucrânia é um segundo round ou um segundo front da guerra na Síria.

Ambos os conflitos expressam, em última análise, um embate militar indireto entre Rússia e Estados Unidos.

Antes de entrarmos nos detalhes, é importante definirmos as características e as razões das “guerras por procuração” — proxy wars — que é um conceito expresso nos manuais do Pentágono.

A guerra por procuração é a estratégia militar de envolver um inimigo — que os Estados Unidos não conseguem ou não podem naquele momento combater frontalmente — em um conflito terceirizado; ou seja: uma guerra que algum outro contingente militar lutará pelos Estados Unidos, em um território alheio, desgastando o exército do país inimigo e preservando as tropas estadunidenses.

Desde as ditaduras militares da América Latina nos anos 1960, 1970 e 1980, os Estados Unidos aparelham e utilizam exércitos alheios para fazerem a sua luta em territórios alheios. Mas, na maior parte dos casos, eram exércitos convencionais contra movimentos dissidentes que ameaçavam a hegemonia estadunidense no continente.

A invasão à Baía dos Porcos (Playa Girón) em Cuba, em 1961, derrotada pela milícia popular e o exército cubano, foi executada por mercenários arregimentados pela CIA.

Nos anos 1980, os Estados Unidos financiaram grupos paramilitares mercenários para combater forças revolucionárias na Nicarágua, Guatemala e El Salvador. Essas experiências entram no currículo do Tio Sam como expertise na lida com mercenários.

A colaboração da CIA com grupos mercenários no continente africano vem desde pelo menos os anos 1950, com o objetivo de combater governos e movimentos nacionalistas.

Um caso emblemático de guerra por procuração dos Estados Unidos foi quando financiaram grupos armados, como a organização Maktab al-Khidamat, liderada por Osama Bin Laden, para lutar contra o exército soviético no Cazaquistão, no final dos anos 1980.

Uma das vantagens das guerras por procuração é que os Estados Unidos conseguem camuflar o seu envolvimento e se isentarem das restrições e responsabilidades previstas nos organismos internacionais.

A guerra civil da Síria é um exemplo no qual os Estados Unidos, por meio de uma proxy war, conseguiram driblar as convenções internacionais para atacar um de seus países-alvo.

O governo Bush precisou comover e assustar o mundo com um grande atentado de bandeira falsa (o “11 de setembro”) para retomar uma política externa de invasão de países, que havia caído em descrédito na opinião pública estadunidense e internacional desde a guerra do Vietnã.

Obama, no caso da Líbia, conseguiu apenas uma autorização parcial para uma intervenção limitada que visava proteger civis. Uma vez dentro do território líbio, as forças armadas estadunidenses combateram e deram todo tipo de suporte aos jihadistas de oposição a Gaddafi.

No caso da Síria, a administração Obama tentou, por anos seguidos, obter autorização no Conselho de Segurança para uma intervenção militar por motivos humanitários. Uma mentira foi plantada na mídia e levada para o Conselho de Segurança para tentar forçar a autorização da intervenção.

Protesto durante a revolução colorida na Síria, em maio de 2011. Foto: Wikimedia Commons

A exemplo da mentira de que o Iraque possuía armas de destruição em massa, em 2003, os Estados Unidos acusaram por diversas vezes, entre 2011 e 2017, o governo de Assad de usar bombas de fósforo branco ou armas químicas, proibidas por convenção da ONU.

Jornalistas investigativos dissidentes apuraram que quem na realidade efetuou ataques com tais armas sobre a população civil foram os grupos terroristas financiados pela CIA. Mesmo com toda a armação, a história não se repetiu. Dessa vez, Rússia e China, membros do Conselho de Segurança, vetaram a intervenção militar na Síria pleiteada pelos Estados Unidos.

Entre as razões dos vetos das duas potências asiáticas, podemos supor:

— A total destruição da Líbia, em 2012, observada pelos dois governos — que haviam apenas se abstido na votação que permitiu a intervenção naquele país — e a conclusão de que os Estados Unidos desejavam fazer exatamente o mesmo na Síria.

— O acirramento da guerra híbrida dos Estados Unidos tanto contra a China quanto contra a Rússia, o que levou ambos os governos à conclusão de que a desestabilização do sudoeste asiático era também um ataque contra eles.

— O amadurecimento da leitura desses dois países sobre a estratégia dos Estados Unidos de solapar as soberanias do planeta visando o monopólio sobre os recursos naturais e energéticos — estratégia que fatalmente os colocaria em algum momento como alvos finais.

A Síria resistiu ao efeito dominó de queda dos estados-alvos da política estadunidense na década de 2010, principalmente, por causa da atuação política e militar da Rússia e do Irã.

Não obtendo a pleiteada autorização do Conselho de Segurança, o governo Obama tomou duas decisões: investir na tática de guerra por procuração e intervir militarmente no país, sob a alegação de proteger civis e combater o terrorismo, mesmo sem a autorização da ONU. O Reino Unido acompanhou os Estados Unidos na intervenção não autorizada.

Em 18 de outubro de 2011, a secretária de Estado, Hillary Clinton, faz visita surpresa às forças militares que derrubaram o governo de Muammar Gaddafi. Foto: Pete Souza/White House

No artigo seguinte, que fecha a série, abordaremos o aprofundamento do contencioso entre Rússia e Estados Unidos, a que a estratégia de política externa neoconservadora conduziu.

Analisaremos a evolução dos conflitos na Ucrânia e na Síria, iniciados na era Obama, até culminarem, durante a administração Biden, na Operação Militar Especial russa em território ucraniano, em 2022; assim como na derrubada do governo de Bassar al-Assad, na Síria, em 2024.

*Tomás Amaral é formado em Cinema pela Universidade Estácio de Sá (RJ). Atua como documentarista e analista geopolítico.

Leia também

Tomás Amaral: A queda da Síria, vitória tática dos sionistas e dos neocons

Putin rejeita ‘derrota’ da Rússia na Síria e defende retirada de tropas de Israel do país

Comentários

Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!