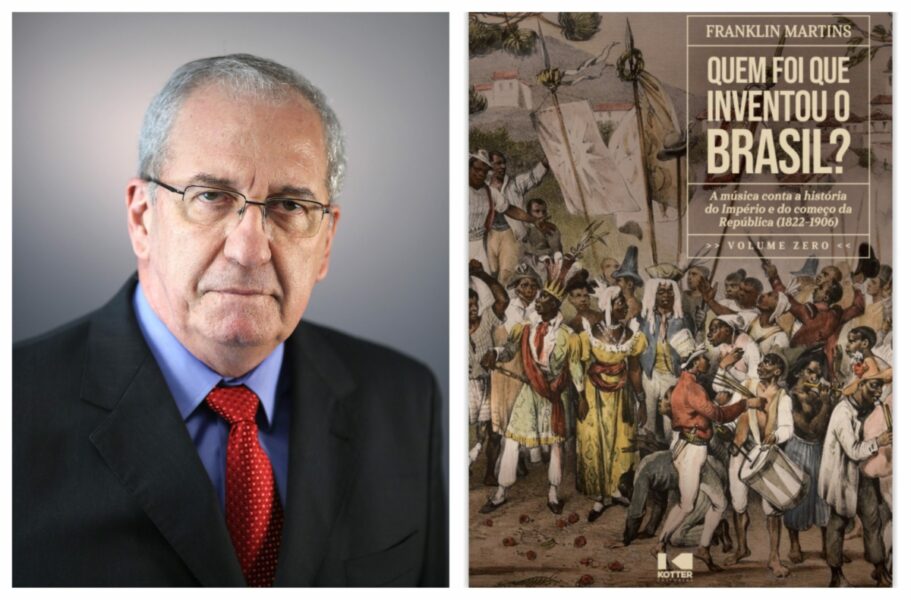

Franklin Martins lança hoje em SP o “Volume Zero” da obra “Quem foi que inventou o Brasil?”; leia a apresentação

Tempo de leitura: 21 min

Da Redação

Nesta quinta-feira, 09/03, o jornalista Franklin Martins lança em São Paulo, capital, o “Volume Zero” da obra “Quem foi que inventou o Brasil?”.

O subtítulo esclarece: “A música conta a história do Império e do começo da República (1822-1906)”.

”Volume Zero”, porque os volumes 1, 2 e 3 são sobre a República, uma trilogia editada em 2015.

O que está sendo lançado volta no tempo, pois é sobre o Império.

Na primeira linha, Franklin Martins já avisa: “Este não é um livro sobre música, mas um livro com música. É uma obra para ser lida e escutada”.

“Estas palavras, que abrem os três volumes de ‘Quem foi que inventou o Brasil – a música popular conta a história da República’, valem igualmente para este ‘Volume Zero'”.

O livro traz informações sobre cada uma das músicas garimpadas por Franklin Martins durante cinco anos de pesquisa. Situam historicamente os fatos, personagens e costumes políticos a que elas se referem.

A íntegra das letras está disponível no livro.

Além disso, podem ser ouvidas neste site, que contém também as canções dos volumes 1, 2 e 3.

Apoie o VIOMUNDO

O acesso a todas as músicas é livre, gratuito.

“Algumas das canções do Império foram produzidas nos palácios e instituições oficiais, mas a maioria nasceu nas ruas, ou seja, nos circos, barracas, senzalas, teatros, salões, rodas de boêmios, cafés-cantantes e chopes berrantes”, explica o autor.

“Também no Império nossa música popular, cantando e brincando, buscou os caminhos para registrar os fatos do momento e expressar insatisfações e esperanças, muitas vezes trombando com os donos do poder”, acrescenta.

“Quem foi que inventou o Brasil?”, título da coleção de Franklin Martins, é a pergunta de Lamartine Babo na abertura de sua antológica marchinha “História do Brasil”.

O próprio Lamartine responde: foi seu Cabral (os europeus), foram Peri e Ceci (os indígenas), foram Ioiô e Iaiá (os africanos). Ou seja, foi o povo brasileiro.

“É disso que trata essa obra: da invenção do Brasil – no Império e na República –pelo nosso povo e pela nossa música”, frisa Franklin Martins.

Um dos grandes nomes do jornalismo político brasileiro, ele trabalhou em alguns dos principais veículos de comunicação do Brasil.

Tem vários livros publicados.

De 2007 a 2010, no segundo mandato do presidente Lula, ocupou o cargo de ministro-chefe da  Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Seu novo livro, o “Volume Zero”, é da Kotter Editorial. Tem 614 páginas.

O lançamento será hoje às 19h, no Patuscada, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

A entrada é gratuita.

Abaixo, a íntegra da apresentação do “Volume Zero” da obra “Quem foi que inventou o Brasil?”.

A leitura é uma delícia.

Não dá vontade de parar.

Introdução

Este não é um livro sobre música, mas um livro com música. É uma obra para ser lida e escutada”. Estas palavras, que abrem os três volumes de ”Quem foi que inventou o Brasil – a música popular conta a história da República”, publicados em 2015, valem igualmente para este “Volume Zero”.

Esta também é uma obra com música, para ser lida e escutada. Reúne gravações de canções sobre fatos, personalidades e processos políticos, econômicos e sociais do Império e do começo da República, compostas e cantadas no calor dos acontecimentos.

Os textos dos verbetes, além dos dados técnicos e das letras das canções, trazem informações sobre seu contexto histórico e autores.

As gravações podem ser ouvidas no site quemfoiqueinventouobrasil.com.

Desde o início estava claro que não seria fácil reproduzir neste volume sobre o Império o mesmo modelo adotado na trilogia sobre a República – ou seja, reunir na mesma obra textos e gravações. Afinal, a indústria fonográfica no Brasil somente surgiu em 1902, treze anos depois do fim da monarquia.

É verdade que a Casa Edison, nos seus anos iniciais, chegou a fazer registros sobre acontecimentos políticos do Império. Mas foram poucos. É verdade também que, mais tarde, músicos e intérpretes, apoiando-se em antigas partituras, gravaram alguns lundus e modinhas cantados no século XIX.

Posteriormente, pesquisadores e folcloristas lograram ainda recolher, através da transmissão oral, cantos do período da escravidão.

Mas, tudo somado, a maioria das canções sobre política dos tempos do Império e do começo da República jamais havia sido objeto de registros fonográficos. Assim, para que fossem ouvidas, teriam de ser gravadas – pela primeira vez. Portanto, seria indispensável garimpar não só os versos mas também um grande número de partituras do século XIX. Quantas teriam chegado até os nossos dias? Quantas teriam se extraviado ao longo do tempo?

O resultado de quase cinco anos de pesquisa superou as expectativas mais otimistas. Foram coletadas 296 canções, das quais 237 com letras e partituras (ou indicações de música). Desse total, 102 já haviam sido gravadas – a maioria nos primórdios da indústria fonográfica ou em depoimentos colhidos mais tarde por pesquisadores, muitas vezes em condições precárias. Cento e trinta e cinco foram gravadas agora. A quantidade, a qualidade e a diversidade das canções são impressionantes.

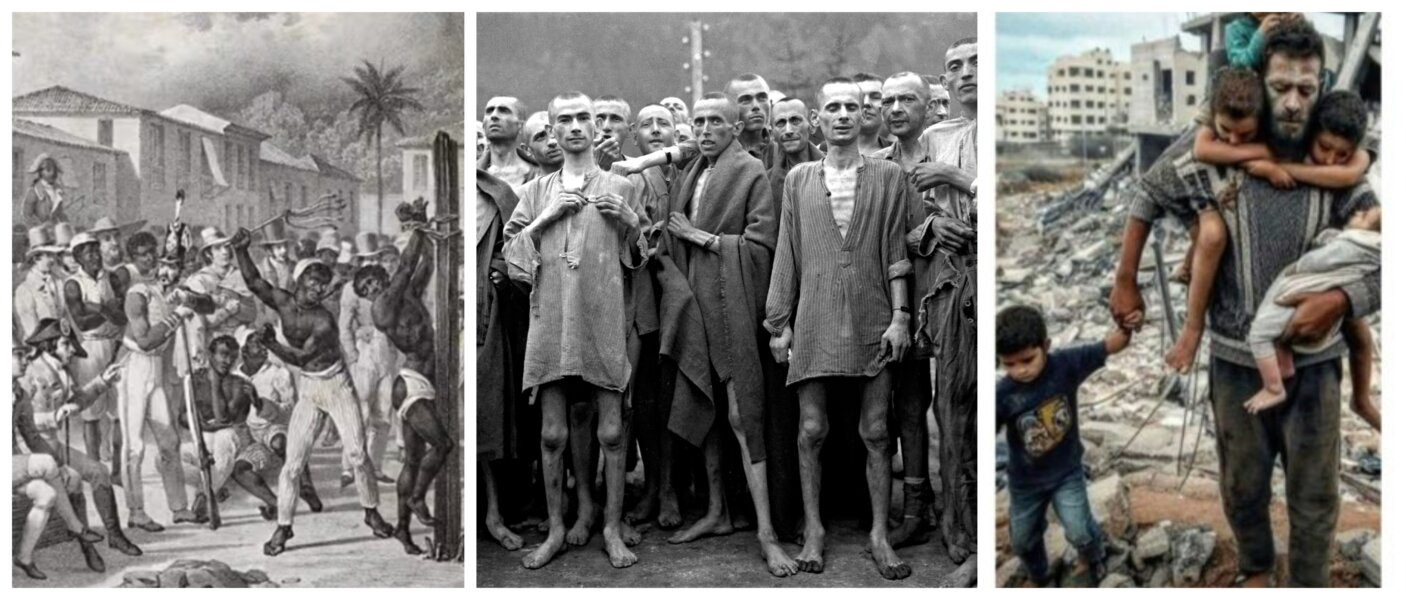

Este “Volume Zero” enriquece a resposta para a pergunta “Quem foi que inventou o Brasil?”, feita por Lamartine Babo na marchinha “História do Brasil”, extraordinário sucesso do carnaval de 1934. Ele mesmo respondeu: foi seu Cabral, foram Ceci e Peri, foram Ioiô e Iaiá – os europeus, os indígenas, os africanos. Ou seja, foi o povo brasileiro.

A trilogia publicada em 2015, com cerca de 1100 canções sobre a República, mostrou como Lamartine estava coberto de razão. Durante todo o século XX, o povo cozinhou no caldeirão da música popular as novidades políticas, culturais e comportamentais, geralmente com bom humor, espírito crítico e esperança. E assim inventou o Brasil.

Este novo trabalho de pesquisa mostra que a invenção do Brasil pela música é ainda mais antiga. Vem pelo menos desde a nossa formação como nação independente. Algumas das canções deste período foram produzidas nos palácios e instituições oficiais, mas a maioria nasceu nas ruas, ou seja, nos circos, barracas, senzalas, teatros, salões, rodas de boêmios, cafés-cantantes e chopes berrantes. Também no Império nossa música popular, cantando e brincando, buscou os caminhos para registrar os fatos do momento e expressar insatisfações e esperanças, muitas vezes trombando com os donos do poder.

***

Poucos dias depois do Grito do Ipiranga, Pedro I compôs a música do “Hino da Independência”, comemorando o surgimento do novo país nas Américas. Em 1826, José Bonifácio de Andrada e Silva, então exilado na França, escreveu a letra das “Cantigas báquicas”, com críticas à falta de rumo do Primeiro Reinado.

O fato de que as duas principais figuras da vida nacional da época – o Imperador e o Patriarca da Independência – tenham produzido obras musicais com intenções políticas não é uma simples coincidência. Revela o papel que a música desempenhava nas disputas pelo poder. Tanto isso é verdade que José Bonifácio não se limitou a escrever os versos de sua paródia do “Himno del Riego”, marcha militar espanhola contra o absolutismo. Preocupou-se também em fazer com que a letra e a partitura chegassem às mãos dos “bons patriotas do Equador” – seus seguidores no Brasil. Apostava que, graças à música, às rimas e ao ritmo, os versos das “Cantigas báquicas” seriam escutados, memorizados e cantados no Brasil. E, assim, sua mensagem chegaria mais longe e alcançaria mais gente.

José Bonifácio estava certo. No início do século XIX, o Brasil era um país marcado pela transmissão oral, onde a palavra escrita atingia um público extremamente restrito. Nem poderia ser de outra forma. Afinal, na época da Independência, poucos brasileiros sabiam ler e escrever [1]. Muitas pessoas somente tinham acesso a textos escritos através de leituras em voz alta em tavernas, praças, esquinas e teatros. Até a chegada da família real não havia faculdades na colônia. Também era terminantemente proibida a existência de tipografias. Tampouco se podia publicar periódicos. Apenas em 1808 foi dada a autorização para o funcionamento da primeira gráfica no Brasil: a Impressão Régia. No mesmo ano, veio ao mundo o primeiro jornal editado no país, a “Gazeta do Rio de Janeiro” – na prática, um diário oficial.

Gráficas e jornais independentes somente surgiram no Brasil por volta de 1821, em meio à agitação política que conduziu ao Grito do Ipiranga. Esse processo ganhou intensidade no final da década de 1820, com o agravamento das tensões que levaram à abdicação de Pedro I, acentuando-se nos anos 1830, com as rivalidades e revoltas do período regencial.

Mesmo assim, por um bom tempo, os relatos dos acontecimentos, o debate de ideias e as disputas políticas continuaram a depender principalmente da transmissão oral para chegar à maioria da população. Quando se ancoravam em rimas e ritmos, como nos poemas e cordéis, podiam chegar mais longe. Quando, além disso, apoiavam-se também em melodias, como no caso das canções, logravam atingir mais gente ainda e se espraiavam com maior rapidez.

Não havia então no país produção cultural significativa. Na cena musical, as trocas entre a elite e o povo eram quase nulas. Cada um vivia na sua cuia – a expressiva imagem é do jornalista, escritor, compositor e diplomata Araújo Porto-Alegre, um dos mais importantes intelectuais do Império.

Essa situação começou a mudar a partir da metade da década de 1830.

Em 1834, o francês Pierre Laforge iniciou a impressão regular de partituras no Rio de Janeiro. Outras oficinas seguiram o mesmo caminho nos anos seguintes, ampliando a circulação musical no país. Datam dessa época lundus como “Lá no Largo da Sé” e “Graças aos céus”, que fizeram muito sucesso. Os pianos, antes raríssimos, começaram a chegar às casas das famílias ricas.

Nessa mesma década, o Brasil subiu aos palcos, até então um espaço restrito às peças de autores estrangeiros. Em 1838, estrearam no Rio de Janeiro as primeiras obras teatrais nacionais: a tragédia “Antônio José ou O poeta e a Inquisição”, de Gonçalves de Magalhães, e a comédia “O juiz de paz da roça”, de Martins Penna.

Também nessa época, o Brasil passou a se encontrar nos picadeiros. As companhias equestres ou circos de cavalinhos tornaram-se uma fonte de diversão imperdível para o grande público. Viajando pelo país, os circos disseminavam e recolhiam canções, histórias e brincadeiras oriundas da criatividade popular.

Junto com as barracas das festas populares e os teatrinhos de bairros ajudaram a captar e a formar o gosto do público pelos espetáculos que mesclavam cenas cômicas, números musicais, interações com a plateia e esquetes sobre acontecimentos do cotidiano. Os “espetáculos de feiras”, como seriam chamados mais tarde, logo passaram a fazer parte também da programação de alguns teatros do país. Assim, aos poucos, formou-se um circuito cultural de massas, que bebia na tradição popular e dialogava com ela.

Em 1843, pela primeira vez, foram publicados no Brasil romances escritos por brasileiros: “Um roubo na Pavuna”, de Luís da Silva Alves de Azambuja Susano, e “O filho do pescador”, de Teixeira e Souza [2]. “A moreninha”, de Joaquim Manuel de Macedo, saiu em 1844.

Com o início do ciclo do café na década de 1840, que injetou grandes recursos na economia, e o fim do tráfico negreiro em 1850, que liberou vultosos capitais para investimentos em outras áreas, o Brasil ingressou na chamada “era dos progressos”. As atividades culturais multiplicaram-se e, pela primeira vez em nossa história, pudemos contar com algo semelhante a um mercado cultural – incipiente num primeiro momento, mas bastante dinâmico a partir da metade dos anos 1850.

A imprensa ganhou impulso, cresceu e se diversificou. Surgiram muitos jornais e semanários, voltados para diferentes públicos e com distintas inclinações, tanto na Corte como nas províncias. Novas editoras e livrarias abriram as portas. Mais obras literárias, como “Memórias de um sargento de milícias” (1854), de Manoel Antônio de Almeida, e “O guarani” (1857), de José de Alencar, vieram ao mundo. Cresceu o número de teatros – grandes, pequenos e médios – em todo o país.

A cena musical também passou por grandes transformações. Foram criadas instituições oficiais de ensino, voltadas para a música erudita. Em 1844, as óperas, suspensas desde 1832 devido ao ambiente político carregado e às dificuldades econômicas do período regencial, voltaram ao centro do ambiente musical mais refinado da Corte. Mas as mudanças não se limitaram ao andar de cima. Novas casas de impressão de partituras foram abertas – não só no Rio, mas também na Bahia e em Pernambuco. A circulação de lundus, modinhas, polcas e valsas deixou de depender exclusivamente da transmissão oral. Tocar piano virou uma febre – toda família com recursos tinha um. O Rio de Janeiro passou a ser conhecido como “a cidade dos pianos”.

Em 1859, começou a funcionar na rua da Vala, atual Uruguaiana, o Alcazar Lyrique. O café-cantante, inspirado nos luxuosos cabarés de Paris, dividiu opiniões. Exemplo de licenciosidade ou insubstituível local de diversão? Seja como for, ele mudou os hábitos da Corte. O Rio de Janeiro, que costumava dormir cedo, passou a ter uma vida noturna alegre e agitada.

O Alcazar desempenhou um papel importantíssimo nas mudanças da cena musical e teatral. Trouxe da França para o Brasil a cançoneta, gênero que faria enorme sucesso até os primeiros anos do século XX. E deu extraordinário impulso ao teatro musicado ligeiro, especialmente depois da apresentação de “Orfeu nos Infernos”, de Offenbach, em 1865. As operetas – espetáculos mais curtos e leves, que mesclavam música, diálogos e bom humor, buscando atingir públicos amplos – viraram moda na Corte.

Num primeiro momento, prevaleceram as adaptações de peças francesas com motivos nacionais. “Orfeu na Roça”, escrita pelo ator Francisco Correa Vasques, que estreou em 1868, fez um sucesso espetacular: cerca de 500 apresentações, número superior ao alcançado pela opereta original francesa no Alcazar. Nos anos seguintes, outras paródias foram encenadas, como “Barba de milho” (“Barbe bleu”) e “A Baronesa de Caiapós” (“La Grande-Duchesse de Gérolstein”), sempre obedecendo à mesma fórmula: temas, ambientes e personagens nacionais, músicas alegres francesas, um ou outro número musical brasileiro, linguagem irreverente e muito bom humor.

Assim, a música leve e as cenas cômicas, que desde meados dos anos 1840 andavam de mãos dadas nos locais populares de diversão, como os circos, as barracas e os teatrinhos, chegaram na virada da década de 1860 para 1870 ao público dos principais teatros da Corte. O Rio estava entrando na era do teatro musicado ligeiro. Esse movimento, com raízes nos padrões populares de entretenimento, mas impulsionado pelo sucesso das operetas e mágicas de origem francesa, criaria as condições para o surgimento nas décadas seguintes de uma expressiva indústria de espetáculos no país.

Muito importante: mais ou menos nessa época, surgiram também periódicos especializados na divulgação das letras de canções populares e foram publicados os primeiros cancioneiros no Brasil.

No fim da década de 1870, o jovem Artur Azevedo, que logo se afirmaria como o maior nome do teatro musicado no Brasil, ainda seguia a fórmula das paródias das operetas francesas: “A filha de Maria Angu” (“La fille de Madame Angot”, de Lecocq), “A casadinha de fresco” (“La petite marriée”, também de Lecocq) e “Abel, Helena” (“La Belle Hélène”, de Offenbach). Em 1877, levou aos palcos “Nova Viagem à Lua”, com música de Lecocq, que contou também com dois números musicais compostos por Henrique Alves de Mesquita, o jongo do primeiro ato e a barcarola do segundo.

Logo Azevedo deu um passo à frente. Passou a escrever suas próprias óperas-cômicas, com roteiros e músicas originais. Em 1880, encenou “Os noivos” e a “A princesa dos cajueiros”. Nesta última, inovou bastante. Fez subir ao palco – cantando, diga-se de passagem – um personagem que se confundia com o próprio Imperador, a quem batizou de El Rei Caju. Prognata, Pedro II tinha a ponta do queixo ligeiramente levantada, como a castanha. Daí o apelido.

A brincadeira com o Imperador era um sinal dos tempos. Desde a Guerra do Paraguai, a monarquia ingressara num processo de desgaste e desalento. Nos anos 1880, a campanha abolicionista ganhou corpo em todo o país, tornando-se o primeiro movimento de massas nacional de nossa história. Assim, nada mais natural que os temas da atualidade – políticos, econômicos, sociais e comportamentais – entrassem na ordem do dia da cena musical e teatral.

Em 1884, Artur Azevedo que, anos antes havia escrito, sem grande repercussão, sua primeira revista de acontecimentos – “O Rio de Janeiro em 1877” –, voltou à carga. Em parceria com Moreira Sampaio, encenou “O Mandarim”. A peça foi um sucesso espetacular, com “enchentes” diárias de público no Teatro Príncipe Imperial. “Ficou conhecida como a gargalhada que abalou o Rio”, resumiu Neyde Veneziano [3].

Depois do sucesso de “O Mandarim”, Azevedo levou aos palcos, na segunda metade da década, “A cocota”, “O bilontra”, “O carioca”, “Mercúrio”, “O homem” e “Fritzmac”. O público reagiu com entusiasmo às revistas, lotando os teatros e dando grande retorno aos empresários que bancavam as produções.

Resultado: os investimentos aumentaram, as montagens sofisticaram-se, os espetáculos multiplicaram-se. Mais atores, cenógrafos, figurinistas, músicos, maestros e diretores tiveram de ser contratados. Os espetáculos, muitas vezes, adquiriam contornos de superproduções. “O bilontra”, por exemplo, foi apresentado por 30 atores, com três atos, 17 quadros, três apoteoses e nada menos de 53 números musicais.

Outros autores começaram a escrever revistas do ano, como Moreira Sampaio, Valentim Magalhães, Filinto Almeida e Oscar Pederneiras. Músicos como Abdon Milanez, Chiquinha Gonzaga, Henrique de Magalhães, J. Alves Pinto, Assis Pacheco e Costa Junior vieram somar-se a Henrique Alves de Mesquita, Francisco de Sá Noronha, Carlos Cavalier e Gomes Cardim, que já compunham para o teatro musicado ligeiro. Os jornais passaram a dedicar grandes espaços às revistas. Faturavam também com seu sucesso, exibindo diariamente anúncios dos espetáculos – os “reclames”, na linguagem afrancesada da época.

Para se ter uma ideia de como as revistas tornaram-se populares nos últimos anos do Império, basta lembrar que, em 1886, “O bilontra” ultrapassou a marca das cem apresentações – o “centenário”, como se dizia então. A revista “A mulher-homem”, de Valentim Magalhães e Filinto de Almeida, lançada semanas antes, também atraiu plateias gigantescas: mais de 50 mil espectadores – número impressionante para uma cidade que, embora em forte crescimento, ainda não tinha 500 mil habitantes.

O sucesso das duas peças foi tamanho que o empresário português Sousa Bastos decidiu surfar na onda. “Colocou em cena no Teatro Príncipe Imperial uma brincadeira chamada ‘O casamento do bilontra com a mulher-homem’, selando com muito bom humor uma falsa união que demonstrava na verdade o final feliz de outro flerte: a revista do ano conquistara a cidade”, registrou Fernando Antônio Mencarelli [4].

Assim, nos últimos anos do Império e no início da República, o teatro de revista firmou-se como eixo de um mercado cultural de massas em franca ascensão, em sintonia com o forte crescimento populacional das maiores cidades do país. Em 1872, o Rio tinha 275 mil habitantes; saltou para 527 mil em 1890 e 747 mil em 1900. De 1872 a 1900, São Paulo passou de 31 mil para 240 mil habitantes; Salvador, de 129 mil para 205 mil; Belém, de 60 mil para 97 mil; Porto Alegre, de 44 mil para 73 mil [5].

O crescimento das principais cidades do país no final do século XIX estimulou também o surgimento de romances urbanos de excepcional qualidade, talvez os primeiros do gênero nas Américas, como “Memórias póstumas de Brás Cubas” (1881), “Quincas Borba” (1891) e “Dom Casmurro” (1899), de Machado de Assis, e “O mulato” (1881) e “O cortiço” (1890), de Aluísio Azevedo.

O mesmo fenômeno teve forte impacto no mercado editorial. No final do século XIX, a Livraria do Povo, adquirida em 1879 por Pedro da Silva Quaresma, converteu-se na primeira grande editora popular do país. Voltou-se para a produção de livros baratos, muitas vezes em formato de bolso, com grandes tiragens. Lançou, é claro, romances, novelas, peças de teatro e antologias de contos e poesias. Mas, em compasso com a rápida formação de um mercado de massas com interesses variados, publicou também cancioneiros de modinhas e lundus, cordéis, livros de modas e culinária, coletâneas de pensamentos, manuais de namorados, arsenais de gargalhadas, interpretações de sonhos, instruções para o ensino da fala aos papagaios, obras de história e religião, livros sobre agricultura e destilação, coleções de “causos” de roceiros. A Livraria Quaresma, como ficou mais conhecida, também foi pioneira na edição de livros infantis no Brasil, com inúmeros títulos de autores nacionais e estrangeiros.

A circulação musical também acelerou-se fortemente no período. Em duas ou três semanas, as gráficas lançavam as partituras dos lundus, cançonetas, coplas, árias, modinhas, jongos, tangos e quadrilhas de maior sucesso nos palcos. Tornou-se comum também que as companhias de teatro, depois de se apresentarem no Rio de Janeiro, excursionassem pelo Brasil afora. Mas, as províncias – ou estados, depois da proclamação da República – não se limitavam a assistir os espetáculos vindos do Rio de Janeiro.

Autores e grupos locais começaram a escrever e encenar obras de teatro musicado ligeiro – operetas, dramas musicados e revistas de acontecimentos.

Em 1885, quando a campanha abolicionista tomou conta do país, foi encenado em Salvador o drama musicado “Cenas da escravidão”, de Germano Limeira, regente da orquestra do Teatro S. João (ver canções no capítulo 6). Em 1891, Porto Alegre assistiu no Teatro S. Pedro à primeira revista gaúcha – “Dr. Quim-Quim Francio” –, obra de um grupo de alunos da escola militar, muito bem-recebida pelo público. No mesmo ano, em Fortaleza, teve grande repercussão a revista “A política é a mesma”, igualmente escrita por cadetes da escola militar. Uma de suas canções, “Todos nós somos Queiroz” (ver capítulo 8), desancava o clientelismo e o empreguismo do presidente do estado. Em 1898, estreou em Belém a revista “O seringueiro”, obra dos paraenses João Marques de Carvalho e Frederico Rhossard. Em 1899, subiu ao palco em São Paulo a primeira revista paulista de acontecimentos, “O boato”, obra do jornalista e dramaturgo Arlindo Leal.

Esses exemplos evidenciam que o crescimento do mercado cultural de massas em torno do teatro musicado ligeiro e, em especial, das revistas do ano não era um fenômeno restrito ao Rio de Janeiro. Tinha caráter nacional. Tampouco se restringia aos teatros, embora eles fossem seu epicentro. Pois os cafés-cantantes, chopes-berrantes, circos de cavalinhos e teatrinhos de bairros viveram nesse período o mesmo clima de efervescência dos grandes palcos. Atraíam um grande número de espectadores e fregueses. Lançavam boa parte das canções apreciadas pelo povo.

Palhaços-cantores como Veludo, Bahiano, Mário Pinheiro, Geraldo Magalhães, Benjamin de Oliveira, Cadete e Eduardo das Neves, tornaram-se popularíssimos. O “Crioulo Dudu”, em particular, compunha e cantava lundus e cançonetas sobre os fatos do momento, atraindo multidões. “É o que se chama bater o malho enquanto o ferro está quente”, dizia ele.

O cronista João do Rio, embora tivesse uma certa implicância com Eduardo das Neves, deu um depoimento no artigo “A musa das ruas” que mostra como era intensa a ligação do artista-cantor com o público: “Hei de lembrar sempre certa vez que, passando pelo café-cantante, ouvi o barulho da apoteose e entrei. Estava o Dudu das Neves, suado, com a cara de piche a evidenciar trinta e dois dentes de uma alvura admirável, no meio do palco, e em todas as outras dependências do teatro a turba aclamava. O negro já estava sem voz” [6].

Foi dentro desse ambiente que, em 1902, nasceu a indústria fonográfica no Brasil. A Casa Edison, do tcheco Fred Figner, desde o primeiro momento apostou suas fichas no mercado popular. Quase não fez registros de músicas eruditas ou líricas. Para gravar modinhas, lundus e cançonetas, contratou palhaços-cantores e atrizes do teatro de revista, como Pepa Delgado e Nina Teixeira. Já as músicas instrumentais foram entregues ao flautista Patápio Silva, à Banda do Corpo de Bombeiros, regida pelo maestro Anacleto de Medeiros, ou à Banda da Casa Edison, cujos integrantes também eram, em sua maioria, soldados do fogo.

Atestando a pujança do mercado musical que se formara no país nas décadas anteriores, somente no primeiro ano de funcionamento a Casa Edison gravou mais de 200 discos em seus estúdios na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Nos anos seguintes, o número de registros manteve-se num patamar semelhante. Em pouco tempo, o país ocuparia a terceira posição no ranking mundial de discos gravados, atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha.

Assim, o Brasil passou a contar com uma indústria cultural moderna, semelhante às dos países mais desenvolvidos do mundo, mas com uma diferença notável: ela nasceu estreitamente ligada à transmissão oral. Esse processo se consolidaria definitivamente no final da década de 1910, quando o carnaval, até então um desfile relativamente bem-comportado de carros e foliões, ganhou um caráter mais popular com a chegada do samba e da marchinha.

“A festa do carnaval – comemoração anual, com data marcada, reunindo multidões – funcionou como uma gigantesca e fragmentada revista, parente daquela que se encenava nos teatros, só que dançada e cantada a céu aberto, sem a obrigação de se prender a um enredo e sem as divisões rígidas entre atores e plateia. Abordava sempre os fatos, costumes, modismos, novidades do ano anterior, marcando em cima os acontecimentos que haviam bulido com a sociedade no passado recente, apelando usualmente para o deboche, a malícia e a brincadeira” [7].

Tudo somado, impressiona no caso brasileiro a rapidez da transição de uma sociedade baseada na transmissão oral para uma sociedade dotada de uma moderna indústria cultural. Enquanto os países da Europa e mesmo das Américas levaram séculos para fazer esse trajeto – muitos séculos no velho continente, poucos no novo –, no Brasil ele foi percorrido em algumas décadas.

Na área musical, esse fenômeno teve duas consequências, estreitamente ligadas. Primeira: a tradição oral desaguou na indústria cultural com muito mais força do que nos países mais desenvolvidos. Na Europa, como assinalou Peter Burke [8], “a impressão (gráfica) minou a cultura oral tradicional”, o que exigiu posteriormente um esforço de recuperação de boa parte desse mundo perdido. Segunda consequência: as ruas pesaram mais do que os palácios e as instituições oficiais na criação do nosso ambiente musical. O popular chegou mais forte no erudito do que o erudito no popular.

Assim, nossas raízes musicais de origem africana, indígena e cabocla, embora transmitidas quase exclusivamente pela oralidade, não ficaram perdidas no passado ou restritas ao folclore, como ocorreu na maioria dos países da Europa. Ainda que esmaecidas aqui e ali, elas chegaram vivas – e com força – ao conjunto da sociedade na virada do século XIX para o século XX, gerando um ambiente complexo e rico, capaz de dialogar de forma madura e inventiva com nossas raízes europeias, importantíssimas também.

Desse caldeirão nasceu nossa identidade musical e, de certa forma, nossa identidade cultural.

***

Esta obra contou com o talento do músico João Nabuco. Durante um ano, ele leu, reduziu ou decifrou as partituras garimpadas. Desatou nós cegos, resolveu quebra-cabeças e escolheu caminhos de interpretação. Gravou lundus, cantigas, cançonetas, jongos, tanguinhos, modinhas, hinos, coplas, árias, baiões, cocos etc. O resultado é impressionante. Viaja-se no tempo ao ouvir canções que pareciam perdidas no passado, compostas e cantadas há 150 anos, às vezes há quase dois séculos. Certamente são possíveis outras interpretações e viagens. Por isso, sempre que possível, os verbetes trazem indicações de onde podem ser encontradas cópias das partituras das canções. Assim, quem fizer leituras diferentes ou apostar em interpretações distintas poderá trilhar seus próprios caminhos.

Num primeiro momento, a ideia era adotar como data final desta obra o ano de 1902, quando foram gravados os primeiros discos no Brasil, e não 1889, quando caiu o Império. Dessa forma pretendia-se recuperar também a riquíssima produção da música popular brasileira no intenso e tumultuado início da República. Como quase todas as canções desse período não haviam sido gravadas, corriam o risco de permanecer esquecidas.

Mas, no decorrer da pesquisa, constatou-se também que muitas canções compostas entre 1902 e 1906 não haviam sido incluídas na trilogia sobre a República, porque não foram gravadas pela Casa Edison ou devido a falhas no levantamento anterior. Assim, o garimpo foi estendido até o final do governo Rodrigues Alves, responsável pela consolidação da República Oligárquica, e a eleição de Afonso Pena, símbolo do início da “política do café com leite”.

Como adiantei, não foi possível localizar as partituras ou indicações de música de 59 composições. Muitas delas são verdadeiras preciosidades. Daí a decisão de publicar suas letras nos anexos dos capítulos.

Algumas talvez não tenham melodia. É o caso da décima “Piolhos, ratos e leões”, sobre a quebra do Banco do Brasil em 1829, e das quadrinhas da “História do Pai João”, sobre as trapalhadas da Regência Trina Permanente em 1832 – talvez os primeiros versos em “língua de preto” publicados no Brasil. É o caso também do cordel “Pai Supriço, Pai Zuão e Pai Bunito, turo zelle camrada”, igualmente em “língua de preto”, que conta as aventuras e desventuras de três escravos carregadores de “tigres” – tonéis de excrementos – no Rio de Janeiro, em 1850.

Mas, fora algumas poucas exceções, as composições existentes nos anexos dos capítulos não só foram musicadas como tiveram partituras impressas, como dão conta os catálogos das gráficas da época.

Apenas não se logrou localizar as notações. É o caso, por exemplo, de “O quebra-quilos”, recitativo sobre as revoltas no sertão do Nordeste contra as mudanças nos padrões de pesos e medidas em 1875, e de vários lundus sobre a Revolta do Vintém, ocorrida no Rio de Janeiro em 1880. Quem sabe a publicação dos versos não ajudará outros pesquisadores a recuperar os registros musicais? Nos próximos anos, com os recursos da digitalização e da internet, é provável que se possa avançar bastante na localização de materiais históricos aparentemente perdidos. Quanto mais pistas houver para nortear a busca, melhor.

Na época, nem sempre as canções recebiam títulos de seus autores. Frequentemente, eram conhecidas pelo primeiro verso. Em contrapartida, às vezes tinham mais de uma denominação. Para restringir a confusão, quando as canções não receberam nomes, atribuiu-se a elas um título, sempre deixando claro o procedimento. No segundo caso, optou-se pelo nome dado pelo autor ou aceito pela maioria dos cancioneiros e impressoras.

As letras das canções foram transcritas tal como aparecem nos cancioneiros, partituras e gravações antigas, ainda que apresentem erros gramaticais. Nesses casos, para preservar o clima, preferiu-se não recordar a norma culta com o tradicional sic. Por outro lado, para evitar ruídos desnecessários, optou-se por seguir os padrões ortográficos atuais.

Nas canções em “língua de preto”, que simulava a fala dos escravos nascidos na África, com adulterações do português e palavras em idiomas bantos, evitou-se qualquer interferência nos versos, mesmo quando não ficou claro o significado de alguma palavra ou expressão. As letras mais extensas e complexas foram objeto de tentativas de tradução para o português atual.

Sempre que possível, os verbetes trazem explicações sobre palavras que deixaram de ser usadas.

Neste “Volume Zero” adotou-se o mesmo critério empregado na trilogia sobre o período 1902-2002: não foram incluídas composições somente instrumentais, mesmo quando motivadas por temas políticos. É o caso, por exemplo, das polcas “Gentes! O imposto pegou?”, de Ernesto Nazareth, e “Pindahyba”, de Frederico Mallio. Os dois jovens compositores, ambos com 17 anos na época da Revolta do Vintém, viram com simpatia os protestos populares e desaprovaram os excessos do chefe de polícia, Eduardo Pindahyba de Matos. A campanha abolicionista também estimulou a produção de polcas, valsas e mazurcas. Vários dobrados foram compostos durante a Guerra do Paraguai. Quando estourou a Revolta da Armada, “Queimou a Lage!”, “Queimou a Santa Cruz”, “Abaixa! Que lá vem ameixa!” e “Os tiros da Vovó 550” registraram com bom humor os canhoneios entre rebeldes e legalistas. Em 1896, o tanguinho “Amapá”, de Costa Junior, comemorou a derrota das tropas francesas que haviam invadido o norte do Pará no ano anterior. São composições muito interessantes, mas, por serem apenas instrumentais, foram descartadas.

***

No levantamento das canções, começou-se pelo exame dos cancioneiros publicados no Brasil a partir dos anos 1870, reunindo as letras dos lundus, modinhas, hinos, árias e recitativos cantados na época e nas décadas anteriores. A pesquisa também se debruçou sobre livros e artigos de musicólogos, historiadores e folcloristas que estudaram a música popular brasileira do período. Mergulhou ainda nos textos de teatro musicado das décadas de 1870, 1880, 1890 e 1900, especialmente nas obras de Artur Azevedo.

Foram pesquisados fisicamente cerca de 20 arquivos com partituras da época, não só no Brasil, mas também em Portugal, devido à importante troca musical entre os dois países no século XIX. Um bom número de registros de melodia foi recolhido em cancioneiros e livros que, na virada do século XIX para o século XX, passaram a trazer as notações musicais das canções. Graças à internet, foi possível coletar em bibliotecas de outros países algumas partituras inexistentes nas instituições brasileiras e portuguesas.

Realizou-se também uma minuciosa repescagem nas gravações da Casa Edison. Nesse caso, especial atenção foi dada ao repertório dos palhaços-cantores Eduardo das Neves, Bahiano, Campos e Mário Pinheiro, que fizeram a ponte entre a difusa produção musical anterior das ruas e a nascente indústria fonográfica. Graças a esse pente-fino, foi possível coletar cerca de duas dezenas de canções sobre a escravidão, o racismo e a resistência ao cativeiro e ao preconceito.

Por último, cabe registrar a importância da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional para a pesquisa realizada. Ao permitir o acesso à distância a muitos dos principais jornais brasileiros do século XIX, com a utilização de modernas ferramentas de reconhecimento de caracteres, a hemeroteca possibilitou checar datas aproximadas de composição de canções, tirar dúvidas sobre autorias, recolher informações sobre fatos históricos, descobrir paródias e garimpar letras e indicações de músicas. Tratase de uma base de dados de enorme importância para a pesquisa histórica.

***

As canções reunidas nesta obra mostram que não foi fácil enfrentar o regime escravagista, as desqualificações do racismo, os privilégios e as hipocrisias dos donos de tudo, bem como as violências seletivas de juízes, policiais, feitores e paus-mandados. Mas muitos resistiram, criticaram e cantaram. Não se submeteram. E assim ajudaram a inventar o Brasil.

Como o jovem indignado diante do tratamento desigual dado pelas autoridades aos cidadãos: “Tudo isto a quem devemos?/ Eu pergunto – me diz, não sei/ Os ricos não sofrem penas/ Os pobres têm dura lei!”.

Como os cativos que comparavam o senhor de escravos à árvore imponente por fora e podre por dentro: “Ô, ô, com tanto pau no mato/ Embaúba é coroné”.

Como o Pai João desnudando com ironia devastadora os dois pesos, as duas medidas e as duas cores dos sistemas policial e judicial: “Nosso preto quando fruta/ Vai pará na correção/ Sinhô branco quando fruta/ Logo sai sinhô barão”.

Mestre Câmara Cascudo tinha toda razão. O melhor do Brasil é o brasileiro.

Rio de Janeiro, janeiro de 2022

[1] Não há estimativas confiáveis sobre a taxa de analfabetismo no Brasil na época da Independência. Segundo o Censo de 1872, o primeiro realizado em todo o país com bons padrões técnicos, 84% dos brasileiros ainda eram analfabetos meio século após a Independência. Entre os escravizados, a percentagem dos que sabiam ler e escrever era de 0,1%. Entre as pessoas livres, cerca de 19%.

[2] Rodrigo Camargo de Godoi, no livro “Um editor no Império: Francisco de Paula Brito (1809-1861)”, informa que, segundo anúncios nos jornais da época, Paula Brito lançou o romance “Um roubo na Pavuna”, de Luís da Silva Alves de Azambuja Susano, em maio de 1843, e o “O filho do pescador”, de Teixeira e Souza, em setembro do mesmo ano.

[3] Neyde Veneziano. Sistema Vedete. Em Repertório: Teatro & Dança, Ano 14, no 17, 2011.

[4] Fernando Antonio Mencarelli. Cena aberta: a absolvição de um bilontra e o teatro de revista de Arthur Azevedo. Campinas, SP: Editora da Unicamp / Centro de Pesquisa em História Social da Cultura, 1999, pg. 135.

[5] Os números são dos censos de 1872, 1890 e 1900.

[6] João do Rio. A alma encantadora das ruas. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, pp. 393-394.

[7] Franklin Martins. Quem foi que inventou o Brasil? – a música popular conta a história da República. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 2015, vol. 1, pp. 19-20.

[8] Peter Burke. Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500 – 1800. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, pg. 13.

Leia também:

Comentários

Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!