por Caio N. de Toledo [1]

Paralelamente aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, várias entidades da sociedade civil e setores democráticos de aparelhos de Estado têm criado suas comissões de verdade a fim de apurar os efeitos da ditadura militar em seus respectivos âmbitos de atuação. Na área da educação, algumas instituições de ensino superior igualmente tomaram iniciativas semelhantes.

Provavelmente, entre as universidades brasileiras, a USP e a UnB foram, durante a ditadura militar, as mais afetadas em matéria de “violações dos direitos humanos”. Demissões e aposentadorias compulsórias, prisões, desaparecimentos e mortes de membros dessas duas comunidades acadêmicas ocorreram durante o regime militar; enquanto alguns desses fatos se efetivaram pela iniciativa das altas direções universitárias, os demais aconteceram com a anuência, complacência ou omissão dessas mesmas autoridades.

Criada nos primeiros anos do regime de 1964, a Unicamp ¬– quando comparada com a UnB e USP (que criaram suas respectivas comissões da verdade) – parece não registrar, durante a ditadura, significativos episódios de violações de direitos humanos. Lembrando os termos de um insultuoso editorial de influente jornal paulista, não seria possível argumentar que, a rigor, a comunidade acadêmica da Unicamp teria sofrido apenas os efeitos de uma “ditabranda”?[2]

Assim, feitas as contas, a conclusão não seria outra: a proposta de uma Comissão da Verdade na Unicamp deveria ser arquivada posto que foi irrisório o número de vítimas da ditadura militar em sua comunidade acadêmica.

A fim de reforçar o argumento da não pertinência de uma Comissão da Verdade nessa universidade paulista, também poderia ser lembrado que, nos “anos de chumbo”, ali existiram “dirigentes esclarecidos” que defenderam os membros da comunidade acadêmica contra os arbítrios do regime militar.

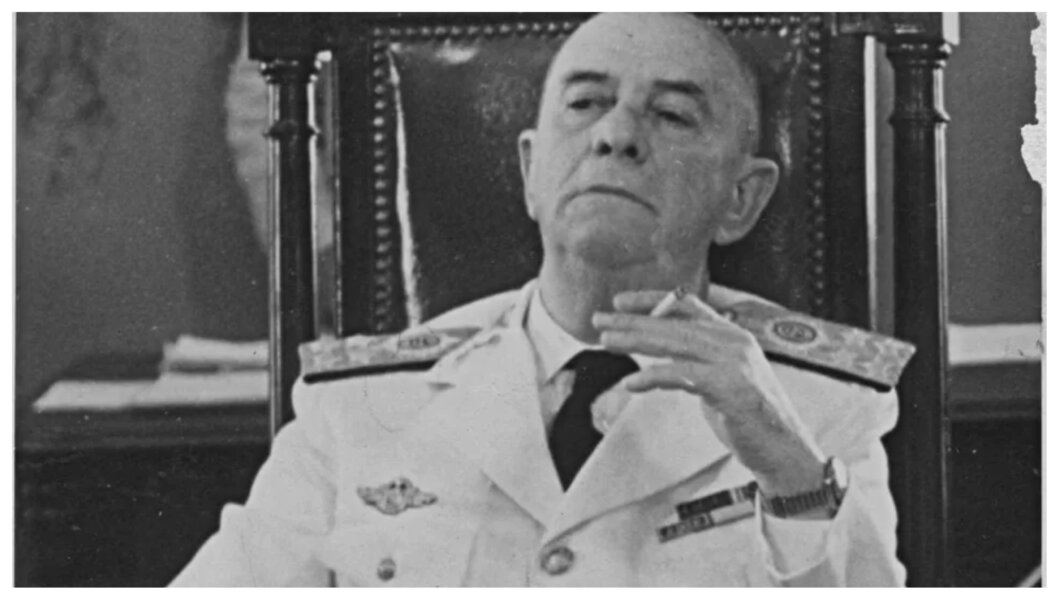

Exemplo paradigmático deste tipo de postura seria ilustrado pela ação do reitor Zeferino Vaz (1966-1978). Embora fervoroso defensor da “Revolução de 1964” [3] , o criador da Unicamp, não defendia seus “comunistas”?

Conta-se que numa recepção a Eric Hobsbawm, na sala da Reitoria, no ano de 1975, teria ele apontado para os organizadores do evento e gracejado ao historiador marxista: “Veja, professor, são todos comunistas. Todos comunistas, mas extremamente competentes” [4]. Valendo-se do prestígio que gozava entre os altos comandos militares, não teria sido ele o único Reitor brasileiro que visitou um docente e alguns estudantes de sua universidade nas prisões e nos porões da ditadura? [5]

Para reforçar ainda mais o argumento poder-se-ia lembrar também que a Unicamp recebeu de braços abertos estudantes de outras universidades expulsos por atos obscurantistas de dirigentes serviçais da ditadura; igualmente pesquisadores estrangeiros, ameaçados pelas ditaduras de seus países, foram acolhidos e contratados como docentes da Unicamp.

Apoie o VIOMUNDO

Ainda na mesma direção, podem também ser lembradas, entre outras, as contratações de três docentes que, em plena ditadura militar, jamais hesitaram em fazer críticas ao regime de 1964. Maurício Tragtenberg, Antonio Candido e Paulo Freire.

Unicamp: ao largo da ditadura?

Não obstante todos estes fatos, é legítimo indagar se, durante o regime militar, a comunidade acadêmica da Unicamp teria sido privilegiada a ponto de não ter sofrido os efeitos repressivos da ditadura que, todos sabemos, afetaram importantes entidades culturais, editoriais, de ensino e de pesquisa no pós-1964.

A edição especial do Jornal da Unicamp sobre os 40 anos do golpe de 1964 relata que, durante a ditadura militar, jovens docentes sofreram “ameaças de morte” (entre eles, estava Luiz Gonzaga Belluzzo, do Instituto de Economia, que teve de abandonar apressadamente o país para escapar à prisão); em outubro de 1975, Ademir Gebara, docente do IFCH, foi preso de madrugada em casa e transportado para os porões da OBAN; durante três semanas ali sofreu brutais sessões de torturas [6]. Alguns estudantes da Unicamp – hoje docentes nesta universidade e em outras instituições de ensino – igualmente foram presos e torturados nos anos 1970.

Tendo em vista que as edições do Jornal da Unicamp (JU) não podem ser consideradas como o resultado de uma ampla e sistemática pesquisa, não seria adequado investigar, de forma mais rigorosa e metódica, a existência de eventuais arbítrios e violações dos direitos humanos ainda desconhecidos?

Valendo-nos ainda das matérias publicadas pelo JU, somos informados que, no final dos anos 1960, um general de reserva, José Valverde, atuava nos altos escalões da Unicamp.

Relata também o jornal que o ex-diretor da Faculdade de Engenharia e coordenador da implantação das obras na Universidade – inteiramente afinado com o regime militar ¬– agia com muita desenvoltura no campus; com frequência, chegava a interpelar docentes e estudantes sobre suas convicções críticas à ditadura. Numa reunião, teve a insólita atitude de colocar seu Colt 44 sobre a mesa a fim de intimidar seus pares. Nesse dia, poucas semanas após o famigerado AI 5, teria dito: “Agora tem lei neste país. Vou botar esses comunistas na cadeia”.

O Reitor não assistiu esta típica cena de faroeste tipo B; quando soube dela, teria ficado molestado. A incivilidade e a total falta de decoro acadêmico, contudo, não foram razões suficientes para o dirigente – que detinha quase ilimitado poder na Universidade – demitir sumariamente o general da reserva.

Isso somente viria ocorrer após Zeferino Vaz comprovar que o militar tramava a sua deposição do comando da universidade. Resta então a questão: o que explicaria a presença de um militar golpista junto às altas esferas da administração da Unicamp? Como não devia estar ali a passeio nem por um mero acaso, o mínimo que se pode concluir é que a presença ostensiva do militar golpista criava inquietações e constrangimentos entre os docentes e funcionários da universidade.

Mas não foi apenas hipotética a ingerência da ditadura sobre a Unicamp. Uma legislação imposta pela ditadura militar às universidades brasileiras teve seus efeitos no passado e ainda se refletem no presente de nossa vida acadêmica. Esta constatação foi claramente exposta por um recente documento aprovado pela instância maior do IFCH. Examinando os pressupostos legais do “processo disciplinar” movido pela Reitoria anterior contra seis residentes da moradia estudantil da Unicamp, a Congregação dessa unidade, assim se posicionou:

“as disposições disciplinares constantes do Regimento Geral da Universidade Estadual de Campinas, em particular aquelas concernentes à forma processual (artigos 227, inciso VIII; 234 e 235), são a transcrição verbatim do Decreto-Lei 477, de 26 de fevereiro de 1969, braço universitário do Ato Institucional no. 5, de 13 de dezembro de 1968”.

Alguém duvidaria que estas “disposições disciplinares”, impostas pela legislação da ditadura militar, ameaçam estudantes e funcionários da Unicamp quando suas respectivas categorias se mobilizam em defesa de reivindicações sociais (salariais, saúde, moradia etc.) e políticas (democratização das instâncias de poder na universidade)? [7] Mais do que simples ameaças, deve ser lembrado que recentes decisões da Reitoria e do CONSU se fundamentaram na legislação autoritária ainda não revogada na Unicamp.

Temos de convir que a manutenção da legislação imposta pela ditadura militar compromete a convivência democrática no campus; como ponderaram as Congregações do IFCH e da Faculdade de Educação, atos recentes das altas instâncias da Universidade são “uma profunda ofensa aos direitos fundamentais dos punidos e à liberdade de manifestação e expressão na universidade”. Com justificada razão, os estudantes e funcionários das universidades públicas brasileiras afirmam que, passados quase 30 anos, a ditadura, para eles, ainda não acabou.

A Unicamp não foi um ilha

“A memória não diz respeito apenas ao passado. Ela é presente e futuro”. [8]

Na presente conjuntura político e ideológica brasileira, na qual inúmeras entidades da chamada sociedade civil e vários setores democráticos do aparelho estatal, em todo o país, decidem se associar ao trabalho investigativo da Comissão Nacional da Verdade, é aceitável que –face ao conjunto de fatos acima arrolados – que a Unicamp permaneça indiferente ou se omita?

Relevantes entidades universitárias brasileiras aceitaram colaborar com a CNV, pois reconhecem que devem contribuir para que sejam conhecidos os efeitos da ditadura militar no terreno específico da educação superior.

Se aceitarmos que os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade podem ser decisivos para que a sociedade brasileira conheça melhor seu passado recente e se aproprie da totalidade de sua história – na expressão popular, “que o país seja passado a limpo” –, seria incoerente que uma comunidade centrada na pesquisa e na reflexão crítica se coloque à margem dessas iniciativas. Não é este o momento da Unicamp exercer, de forma consequente e plena, o “direito à memória” e o “direito à verdade”?

Por sua vez, ao sabermos que o exercício desses direitos tem a ver diretamente com destinos humanos, a Unicamp não pode ignorar os dramáticos e funestos episódios que, durante a ditadura, foram vividos por membros de sua comunidade; ou seja, sofridos por homens e mulheres que estiveram comprometidos com a instituição.

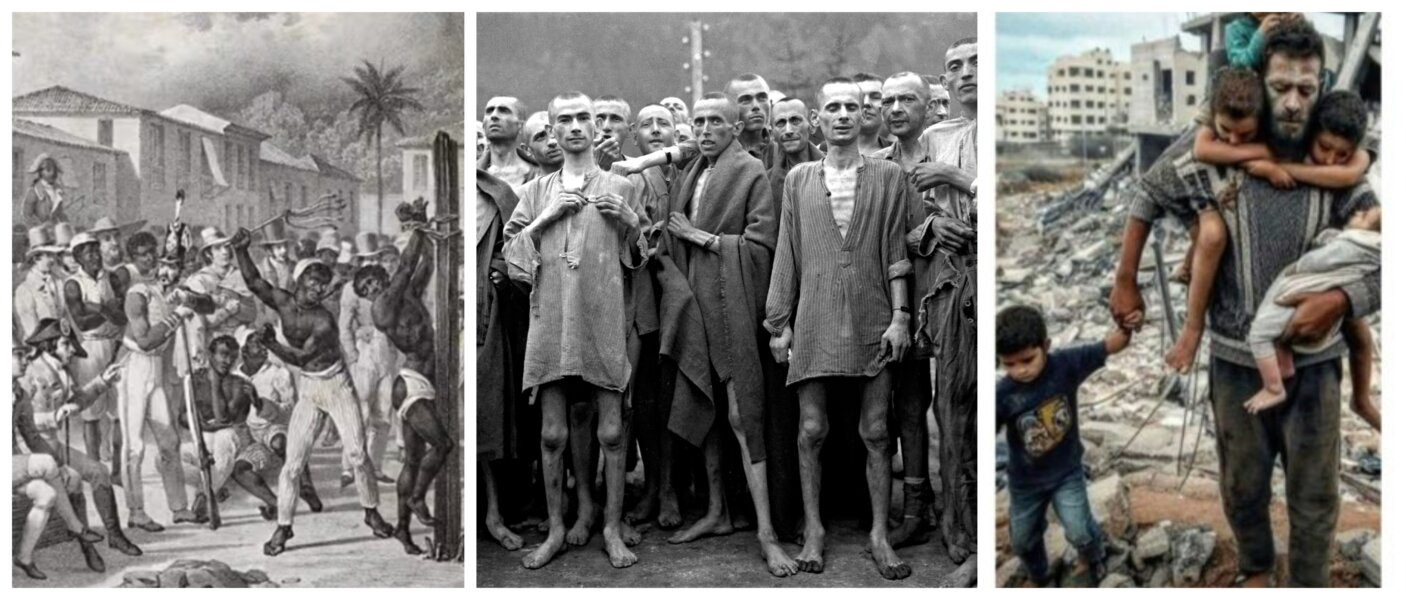

Deixar de pesquisar o passado recente da universidade, implicaria afirmar que a ditadura inexistiu na Unicamp. Significaria, objetivamente, admitir que membros de sua comunidade acadêmica não sofreram, psicológica e fisicamente, os efeitos de um regime de arbítrio e de violências.

Quem poderá negar que aqueles sombrios tempos, cotidianamente, se fizeram presentes por meio de ameaças e censuras veladas; por meio de angustiantes temores e medos interiorizados; por meio de espadas reais rondando as cabeças de homens e mulheres concretos?

Ainda mais grave: admitir que a ditadura inexistiu na Unicamp implicaria, objetivamente, ignorar a realidade da privação da liberdade, das ofensas morais, dos humilhantes interrogatórios e dos sofrimentos físicos que viveram os membros da comunidade acadêmica, presos e torturados nos cárceres da ditadura militar.

Por meio da decisão de criar uma Comissão da Verdade e Memória, a Unicamp afirmaria que, embora fundada sob os auspícios do regime militar, não foi conivente com seus objetivos e práticas efetivas.

Além de reconhecer a atuação dos membros da comunidade acadêmica que não se calaram no combate da política de terror de Estado, os trabalhos da Comissão poderiam também comprovar que – não obstante os riscos e os interditos – a Unicamp construiu espaços de resistência democrática [9].

Não faltariam depoimentos e evidências testemunhando que a ditadura militar foi questionada na Unicamp posto que a comunidade acadêmica não se vergou às pressões discricionárias nem se prestou a difundir as ideologias do desenvolvimento e segurança nacional, do Brasil-potência, do “ame-o ou deixe-o” etc.

Embora nas suas origens o projeto da criação da Unicamp tenha as marcas indeléveis do regime militar, sua comunidade acadêmica não permitiu – como desejavam a tecnoburocracia civil-militar e o grande empresariado (nacional e internacional) – que a instituição fosse um aparelho ideológico que legitimasse a “modernização conservadora”. [10]

Igualmente, a pesquisa sobre os tempos da ditadura poderá mostrar que a Unicamp teve unidades de ensino e centros de pesquisa que questionavam abertamente a política econômica, social e educacional do regime militar bem como organizou eventos (inclusive internacionais) com a participação de autores de esquerda e críticos da ditadura.

A criação de uma Comissão da Verdade e Memória seria, pois, uma clara afirmação de que a comunidade acadêmica da Unicamp está radicalmente comprometida com os valores democráticos e repudia o arbítrio, a intolerância e o autoritarismo do regime de 1964. Comprometida com a permanente busca da “verdade histórica”, a Unicamp afirmaria que não transige em matéria de pesquisa livre, docência crítica e espaço do irrestrito debate democrático.

Por último, é inegável que, sob o regime de 1964, a Unicamp não enfrentou as dramáticas e dolorosas situações vividas, entre outras, pela USP, UnB e PUC-SP, que decidiram criar Comissões da Verdade. No entanto, seria inaceitável, moral e intelectualmente, aceitar o argumento da macabra estatística – “irrisória quantidade de vítimas” (mortes, desparecimentos e torturas) no interior da comunidade acadêmica – para descartar a criação de uma Comissão da Verdade e Memória na Unicamp.

Tendo em vista os fatos e indícios acima apontados, uma Comissão da Verdade e Memória também se impõe na Unicamp; afinal, nos anos da ditadura militar, sua comunidade acadêmica não habitou uma serena ilha em pleno mar revolto.

Caio N. Toledo é professor aposentado da Unicamp e do comitê editorial do blog marxismo21.

[1] Professor aposentado ad Unicamp e do comitê editorial do blog marxismo21.

[2] Em editorial, a Folha de S. Paulo (17/2/2009) denominou ditabranda os 21 anos de regime militar brasileiro; para os politólogos do jornal, seria a quantidade das violações humanas (prisões, torturas, mortes e desaparecimentos) o critério mais adequado para distinguir as ditaduras violentas (Chile, Argentina, Uruguai etc.) e brandas (Brasil).

[3] No curriculum “revolucionário” de Zeferino Vaz podem ser destacados: fornecimento de 250 peruas para o transporte de tropas militares, em território paulista, nos dias do golpe: denúncia da influência de “intelectuais marxistas” (sic) nos meios acadêmicos (entre eles, Caio Prado Jr. e Celso Furtado); como interventor na UnB, nos primeiros dias de abril de 1964, demitiu docentes da “esquerda subversiva”; numa palestra aos militares da ESG não poupou severas críticas ao bispo de Olinda, D. Helder Câmara, pois, no exterior, “denegria a nação brasileira”; saudou com entusiasmo a decretação do AI 5, pois seria um instrumento decisivo para conter a “subversão esquerdista” no país. Stela M. Meneghel, Zeferino Vaz e Unicamp. Uma trajetória e um modelo de universidade, dissertação de mestrado, FE, 1994 e Jornal da Unicamp, no. 246, abril de 2004.

[4] Num artigo, afirmou que não se importava em “saber qual é a ideologia política do professor. Apenas não admito que ele utilize a universidade para fazer pregação ideológica”. No mesmo texto assegurava que não “admitiu nunca que invadissem a Unicamp para deter qualquer professor em razão de ideologia política”. “A universidade e a economia brasileira”, Revista Tibiriçá, n. 9, 1979, apud Stela Meneghel, op. cit.

[5] Informativas matérias assinadas pelo jornalista Eustáquio Gomes (Jornal da Unicamp, nos. 246, 325 e 326) são leituras indispensáveis. Relata o jornal que Zeferino Vaz visitou o prof. Ademir Gebara na prisão; este fato, contudo, não suspendeu as torturas. A matéria informa também que o Reitor, contudo, não se comoveu com a detenção de Alcides Mamizuka; para este estudante da Unicamp, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, “não houve chocolates nem cigarros, muito menos visitas de reconforto moral na prisão” nos dois anos de prisão.

[6] Como relata o Jornal da Unicamp, no. 246, Ademir Gebara, após os maus tratos sofridos, teve de fazer uma cirurgia corretiva do nariz; em depoimento pessoal, afirmou que, após as violências sofridas nos porões da Rua Tutóia, São Paulo, teve parte de sua audição comprometida. Posteriormente, Ademir solicitou que os dias de terror não lhe fossem subtraídos da contagem de tempo de serviço. A Unicamp atendeu este pedido, mas não lhe pagou o salário a que fazia jus pelos dias de barbárie sofridos na prisão.

[7] Sobre estes dois episódios, ressaltemos que duas congregações se manifestaram. Notas das Congregações da Faculdade de Educação (29/2/2012) e do IFCH (7/3/2012 repudiaram as sanções disciplinares contra trabalhadores técnico-administrativos e estudantes.

[8] A citação acima vale também como um reconhecimento do exemplar depoimento da pesquisadora Dulce Pandolfi à Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no dia 28/05/2013 http://racismoambiental.net.br/2013/05/integra-do-depoimento-da-historiadora-dulce-pandolfi-a-comissao-estadual-da-verdade-do-rio-de-janeiro/ (acesso em 10/6/2013).

[9] Expressão maior da resistência da comunidade acadêmica ao autoritarismo se manifestou por ocasião da tentativa do governador do estado de São Paulo, em plena ditadura (1981), de intervir na Unicamp. A imposição de nomes estranhos à universidade, como diretores de unidade, por parte do governador-biônico Paulo Maluf, foi veementemente rechaçada pelo conjunto da comunidade acadêmica. Certamente, este foi o momento político mais significativo de toda a história da Universidade na luta pela autonomia universitária na medida em que não esteve restrito à comunidade acadêmica; setores significativos da sociedade civil apoiaram o movimento que foi às ruas de Campinas para denunciar a intervenção de Paulo Maluf, leal servidor da ditadura militar. Uma ampla cobertura deste episódio pode ser conhecida em: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/julho2006/ju330pag6-7.html

[10] Duas dissertações de mestrado defendidas na Faculdade de Educação examinam o projeto de criação da Unicamp; convergem quando concluem que os objetivos tecnocráticos (ênfase nas ciências exatas e tecnológicas) e “modernizantes” da Unicamp permitiram que essa instituição – ao contrário do que ocorreu na UnB (concebida com um projeto semelhante) – fosse poupada do controle e da repressão militar; privilegiada, em seus primórdios, com o efetivo apoio de empresas nacionais e multinacionais e das agências de fomento estatais, a Unicamp, em poucos anos, se tornou uma referência de pesquisa e ensino em todo o país; por sua vez, a autonomia (i. é, a não intervenção militar) foi garantida por meio da atuação pragmática de seu “criador”, o reitor Zeferino Vaz. Cf. Stela M. Meneghel, op. cit. e Elói da Silva Lima, A criação da Unicamp, administração e relações de poder numa perspectiva histórica, dissertação de mestrado, FE, Unicamp, 1989.

Leia também:

Professora desaparecida na ditadura: USP fez como a Folha com jornalista

Comentários

Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!